65岁的涂先生(化名)近期因为咳痰带血进了医院,在就近医院初诊后,被家人转送至成都市第三人民医院接受进一步治疗。但是,检查的结果却如同一道“晴天霹雳”——肺部肿瘤已属于III期不可切除。

为什么不能手术?胸部CT结果显示,涂先生的肺部肿瘤直径达到近5cm,且生长于肺内结构最为密集的肺门区域,肿瘤明显侵犯肺内主要血管—肺动脉主干及上叶分支,同时包绕上叶支气管开口处,纵隔多处淋巴结肿大,考虑肺内及纵隔淋巴结转移可能——种种情况显示,这已属于肺癌诊疗专业术语中的“III期不可切除”,也就是说进入了外科治疗的“禁区”。

新理念下的新模式

“单纯靠一个学科想解决复杂的肺癌问题,肯定不可能。但如果能多学科汇聚力量,也许就能找到更多突破口。”成都市第三人民医院普胸外科杨懿主任说,目前对肺癌患者的治疗模式,已经由传统的单一模式向多学科MDT综合模式转化。

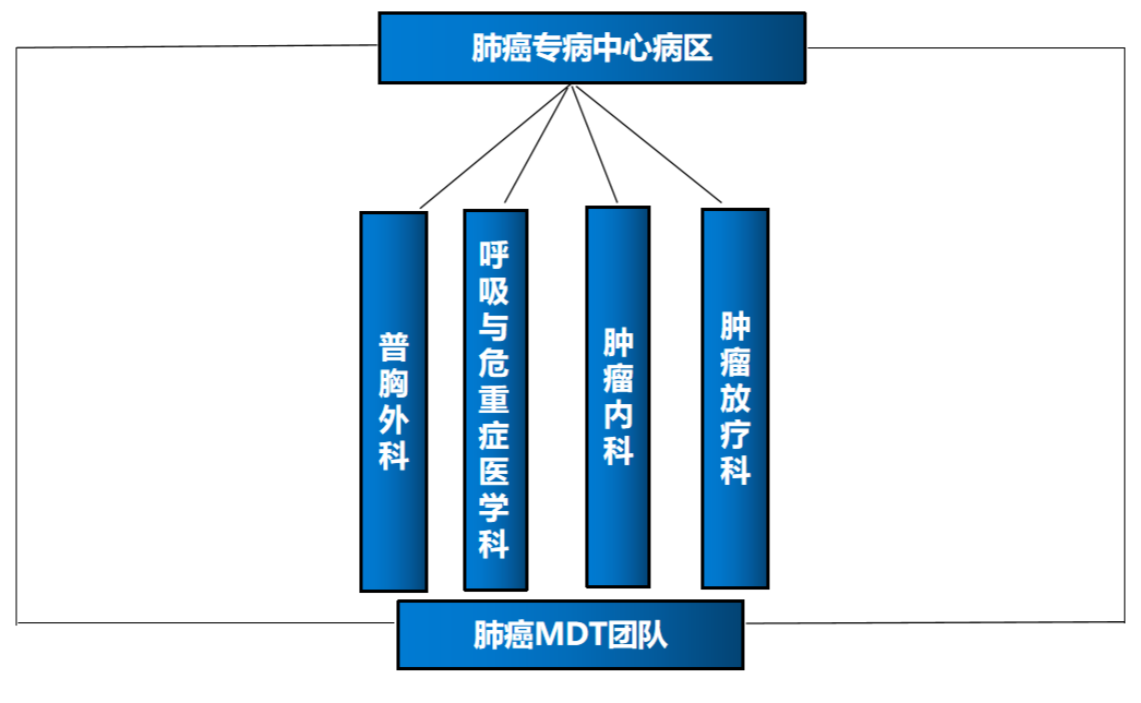

以往的“肺癌诊疗一体化中心”虽然集合了多学科力量,但在学科交叉的力度及患者就诊的便捷度上仍有值得改进的空间。“比如患者在接受不同治疗时,就可能需要在不同科室转来转去,对患者、家属、医生来说都存在不便。”杨懿介绍说,为了进一步提升对肺癌患者的诊疗及服务能力,在医院党政领导班子支持下,多学科、部门联动开启了对“肺癌专病中心”建设的探索。

经过前期试运行,成都市第三人民医院“肺癌专病中心”正式在普胸外科投用,医院多学科专病诊治进入“新时代”。“这是对‘肺癌诊疗一体化中心’理念的再升级。”杨懿介绍说,肺癌专病中心是由普胸外科牵头的以肺癌单一疾病来进行诊治的专病中心病区,将普胸外、肿瘤、放疗、呼吸等多专业医生融入到一个病区共同开展工作,致力于为肺癌患者提供“一站式”全流程、个体化的医疗服务,开创了肺癌领域多学科融合病区的先河。

“不要放弃,我们一起来想办法!”在来到普胸外科肺癌专病中心病房时,杨懿主任的这句话,让深陷恐惧的涂先生一家倍感温暖,获得了安慰和勇气。

新模式下的新机会

针对涂先生的情况,肺癌专病中心的多学科专家展开了充分讨论,并给出了“新辅助化疗+免疫治疗诱导治疗后尝试转化手术”的综合方案。通过“新辅助化疗+免疫治疗”的方式让肿瘤及淋巴结缩小,争取达到肿瘤分期降期的目的,为手术切除病变制造有利条件。从新辅助治疗用药到手术再到术后治疗的整个过程,仅需要在肺癌专病中心“一站式”完成。

“这么复杂的治疗方式,还以为需要几个科室转来转去的,结果在一个地方就能完成治疗。这样一来不仅可以少跑路,而且一直由一个团队负责治疗,我们心里也有更底气。”涂先生和家属听了医疗团队的意见,发出感慨。

通过3个周期的前期治疗后经再次评估,涂先生肺部的肿瘤明显缩小、血管侵犯程度较前好转。这意味着,患者重新拥有了手术时机。但是由于患者病变距离左上肺叶支气管开口太近,同时左肺动脉主干也有累及,如果仅直接切断左上肺支气管,无法保证能够达到肿瘤完整切除。

手术怎么做?“这种情况下,就需要切除整个左肺,但是这样对患者肺功能造成的损失很大,术后的后续治疗也可能受到影响,对整个患者的疗效也存在影响可能。”杨懿介绍说。

针对涂先生的情况,团队再次展开了深入探讨,决定采用“单孔胸腔镜下左上肺癌根治,支气管、肺动脉双袖式切除成型术”为患者进行后续治疗。这样的术式就能够保住患者的左下肺叶,对患者术后恢复及总体生存帮助很大。

新技术下的新突破

“袖式手术”,即如同切除“袖子”中间段一样整体切除上肺叶支气管开口所在支气管,然后将“袖子”的两端(主支气管和下叶支气管)缝合起来。手术难点除了精准吻合支气管吻合外,还需要高质量完成肺动脉的袖式切除及吻合——肺动脉直接发自于心脏,内有一直流动的肺动脉血,如果需要行袖式切除及吻合,就必须严密确切地临时阻断肺动脉,再加上动脉血管管壁既薄且软,两端管径相差较大,吻合难度较支气管吻合成倍增加。

而这一切的操作,都需要在仅有4cm的单一胸壁创口之下完成,手术总体难度极高。

最终,在普胸外科、麻醉科、手术室等多个团队的齐心协作下,手术治疗得以完成。术后病理报告显示,涂先生病理达到“完全病理缓解”。术后第五天,涂先生顺利康复出院。

经过肺癌专病中心的讨论后,在最新的微小残留病灶检测(MRD)指导下,涂先生可能进入“药物假期”阶段,进行定期的科学随访。

再破题:探索打造“全链条”式肺癌医疗服务体系

在下一步的工作中,成都市第三人民医院肺癌专病中心将结合人工智能等技术,持续优化配置、整合资源,探索形成集“科普-预防-筛查-诊治-康复-随访-临床研究”为一体的“全链条式”肺癌医疗服务体系,实现全生命周期健康护航目标。