近日,中国科学院昆明动物研究所车静课题组领衔的合作团队于《生物多样性》杂志发表题为 “北潦河金家水支流江西大鲵野外种群现状及栖息地评估” 报告。该研究基于三年(2021–2023 年)持续监测数据,首次报道了江西大鲵野生种群的生活习性、种群繁殖动态、栖息环境等,为江西大鲵及全国分布大鲵的野生种群就地保护提供了重要数据参考。

通过内窥镜拍摄洞穴内江西大鲵活动情况。

中国大鲵祖先起源于侏罗纪时代,被誉为 “活化石”“水中大熊猫”,目前在我国被列为国家二级重点保护动物。尽管大鲵保护地位较早得到确认,但当前物种野外种群保护形势依然严峻。2013 年至 2016 年间,全国 93 个大鲵野外调查点中仅有 4 个点目击到 24 尾大鲵,且均为陕西来源物种。同期,昆明动物研究所车静课题组提示中国大鲵由多物种组成,目前虽已正式命名四个物种,但这些大鲵物种的分布范围、野外种群数量等情况仍不清楚,导致濒危程度评估数据缺失,保护措施难以落实。

追踪定位找到江西大鲵栖息洞穴,对其生存环境进行观察。

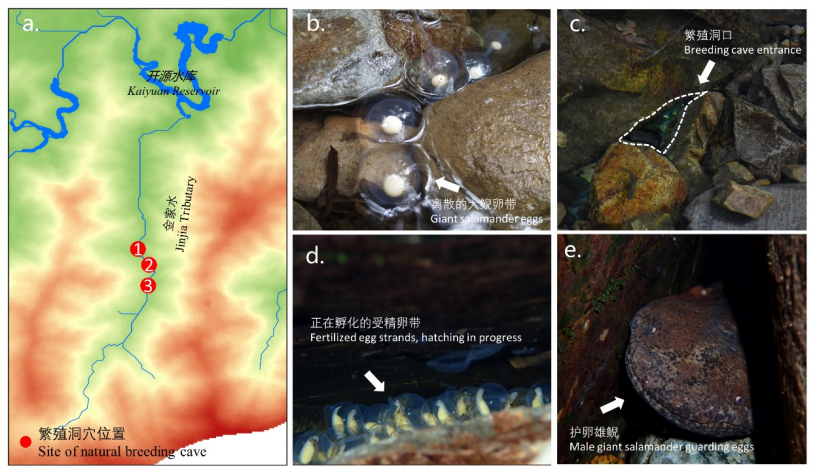

江西大鲵于 2022 年在江西省靖安县北潦河金家水支流发现并命名。为促进其就地保护,车静课题组联合江西省科学院生物资源研究所及江西九岭山国家级自然保护区管理局对其开展持续监测。基于标志重捕法估算,江西大鲵种群数量约为 474 尾,种群密度为 79 尾 /km,1.31 尾 / 100 m²。其体长小于 30 cm 和大于 70 cm 的个体非常少,若长期如此,可能面临总体老龄化和衰退风险。

采用地笼诱捕法对江西大鲵进行回捕调查。

野外监测显示,江西大鲵全年活动,5–10 月相对活跃,7–10 月为繁殖季。目前其野外种群仅在北潦河金家水支流呈单点分布小种群,栖息水域面积狭小,面临自然和人为多重威胁。自然威胁包括洪水泛滥损毁栖息洞穴和繁殖场、枯水季节溪流断流限制活动以及亚成体和幼体被残食或被捕食等;人为威胁主要来自保护区外栖息地范围内的生产活动和非法捕捞行为。

江西大鲵繁殖场监测。

该研究建议将江西大鲵评定为极危级别,列为国家一级重点保护野生动物,并针对其受胁现状提出抢救性保护措施,包括优化保护地管理、开展人工救助提高幼鲵成活率、加强种群监测与研究以及开展潜在栖息地评估和环境承载力评估等。