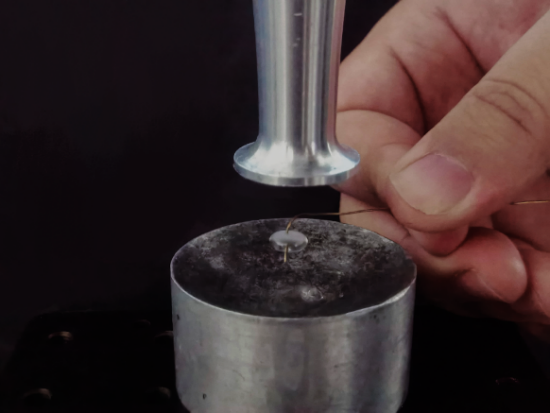

日前,西北工业大学物理科学与技术学院的臧渡洋教授团队成功制备出 “地面上最长寿命气泡”。在声悬浮的情况下,气泡保持时间可达到23分36秒,且在被直径为0.8毫米的热铜针穿透时,悬浮气泡仍能保持不破裂,由此创下了吉尼斯世界纪录。

气泡在生产生活中扮演着重要角色,其独特性质在材料工程、流体物理、生命科学和环境科学等领域有广泛应用前景。然而,因重力和大比表面积,气泡天生不稳定,自然中的气泡往往几秒就破,极大制约了其应用,为气泡增寿是相关领域学者的挑战。

平时通常用化学稳定剂延长气泡寿命,但会造成 “污染”。学者曾在国际空间站利用微重力条件获长寿命气泡,可成本昂贵且不便进行复杂实验。在一次实验中,臧渡洋课题组的学生偶然发现,声悬浮条件下液滴可以转变为气泡,该课题组围绕软物质和复杂流体开展研究,其导师的声悬浮技术为气泡研究提供指引。在地面常重力条件下寻找不引入化学稳定剂的气泡稳定方法,延长气泡寿命。该团队首创了通过超声悬浮稳定气泡的方法,并进一步揭示了形成这种超稳定性的物理机制,实现了在常规重力条件下使气泡保持长时间稳定,达到了媲美空间站中微重力环境抑制排液的效果,提供了适用于气泡及气泡膜研究的空间环境的地面模拟途径。该研究成果发表在学术期刊Droplet上。

实验实拍,声悬浮气泡被针头穿刺仍保持完整

团队的相关负责人称,这种声悬浮气泡,不与固体表面接触且无化学 “污染”,具有超稳定性,在科学研究和工业生产方面拥有极大的应用前景。举例来说,超稳定气泡能够充当收集与分析气溶胶颗粒的液基材料;也可以作为理想的生物或化学反应器,成为晶体生长、细胞培养的液体模板,或者营造独特的微环境等。

未来,臧渡洋教授课题组将继续围绕声悬浮气泡开展相关研究,探索气泡的表面特性及其动力学、热力学性质等,持续推动相关领域“1→0”反向科研攻关,为声悬浮气泡在材料工程、流体物理、生命科学等领域实际应用提供理论支持。

值班编辑:刘浩媛