在我国文房四宝的历史长河中,砚台不仅是研磨墨块的工具,更是承载文人精神的文化符号。

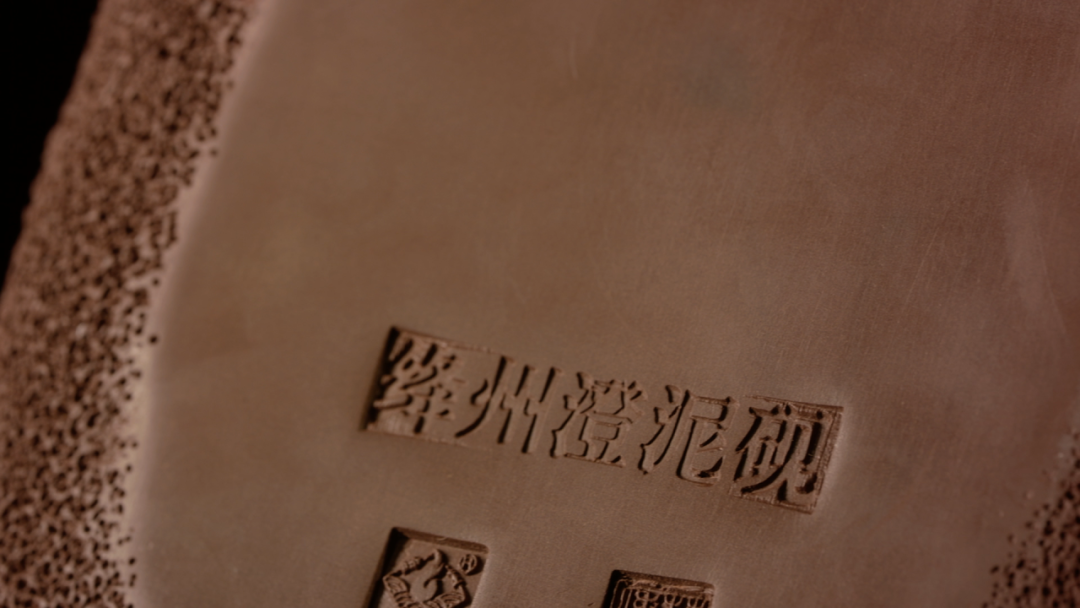

山西绛州(今新绛县)澄泥砚,孕于汉,兴于唐,盛于宋,明代达到鼎盛,与广东端砚、安徽歙砚、甘肃洮砚并称中国古代四大名砚,澄泥砚为四砚中唯一的陶砚,历代奉为贡品。

古绛州,现为山西省运城市新绛县,地处山西西南部。黄河第二大支流的汾河,新绛县境内河面渐阔,水流变缓,河泥易于沉淀。又因得太岳、吕梁两山之灵气,河泥中含有钾、铁、铜、镁、铅等数十种元素,为制作澄泥砚提供了最优质的原料。自唐代起,绛州澄泥砚便以“积墨不腐,厉寒不冰,呵气可研,不伤笔,不损毫”闻名于世。

01

从黄河泥沙到文房至宝

澄泥砚的起源可追溯至秦汉时期的陶砚。唐代,绛州匠人受陶器烧制技艺启发,取汾河古河道沉积千年的澄泥为材,开创了独特的制砚工艺。因成品质地坚润如石、发墨效果极佳,迅速成为宫廷御用及文人墨客的案头珍品。

唐代大书法家柳公权在《论砚》一文中指出:“蓄砚以青州为第一名,绛州次之,后始重端、歙、临洮”。明清时期,绛州澄泥砚更被列为贡品,乾隆皇帝曾为其题诗赞誉。

02

道道工序的时光淬炼

宋代的《贾氏谈录》和《文房四谱》中对澄泥砚的制作方法均有记载,“作澄泥砚法,以瑾泥令入于水中挼之,贮於瓮器内,然后别一瓮贮清水,夹布囊盛其泥而摆之......”。澄泥砚作为我国四大名砚中唯一的陶砚,它在工艺上比石质的砚台难度更大。

它取材于肥沃的汾河岸边,前后要经历70多道工序。经过采泥、过滤、沉淀、制坯、烘干、雕刻、烧成、刨光等工序,历时一年之久。再经历绘画、雕刻、打磨等层层加持,在1000多摄氏度的炉温下,实现华丽的蜕变。

成品非石而坚于石,非玉而美于玉,无疑呈现出一场泥与火淬炼的艺术之美。

03

科学与美学的千年对话

澄泥砚的特点是质坚莹润,哈气生津,抚似童肤,纹理纷呈,色泽素雅。应用时晶莹细腻,不损笔毫,贮水不涸,历寒不冰,发墨极速,墨色泛光。加之制作周期长、产量稀少、价值较高,所以深受历代文人雅士的推崇。

澄泥砚可按颜色分成多个品种,其中“鳝鱼黄”、“绿豆砂”、“玫瑰紫”、“朱砂红”等都是难得一见的上乘佳品,深为历代帝王和文人学士所喜爱。

04

非遗技艺的传承

明末清初时,绛州澄泥砚技艺就失传了,留下三百多年的缺憾。20世纪80年代,新绛县蔺永茂、蔺涛父子遍访古籍、试验数百次,在1994年,经过艰苦的开发、挖掘、恢复和创新工作后,断代几百年的中国四大名砚之一绛州澄泥砚重新问世。

2006年8月,绛州澄泥砚被认定为中国驰名商标,成为中国砚台行业里的第一件中国驰名商标。

2008年,“澄泥砚制作技艺”入选“国家级非物质文化遗产名录”。

当黄河的泥沙历经千年沉淀,在匠人指尖化作墨韵流转的珍宝,绛州澄泥砚用1300多年的光阴,在汾河岸边书写着永不褪色的文化史诗。

(来源:山西文旅融媒体中心)