近年来,地铁空间与考古遗址、文博展览融合的案例频现。西安地铁六号线的“钟楼・拾光”古井展示区,将文博遗迹与现代交通枢纽结合,让乘客在出行间与历史“相遇”。

4月18日是国际古迹遗产日,记者采访了西安建筑科技大学建筑学院教授刘克成和常海青,围绕考古遗址融入城市公共空间展开深入探讨。

刘克成教授指出,“当下,文化遗产成为彰显城市特色的关键因素。在地铁建设时,如何将城市生活与文化遗产、考古现场相结合,为城市发展赋能,成了人们关注的重点。”

西安地铁规划建设初期,由于线路要穿越老城区,可能会对文物古迹造成破坏,这引发了诸多专家的质疑与担忧。常海青带领团队率先在国内开展针对地铁线网规划、建设规划及施工实施各阶段工程项目的文物影响评估系列研究,并将研究范围拓展到与历史文化名城保护密切相关的一系列文化遗产对象。

地铁方便了公共出行,为现代城市发展提供强大动力,但西安地下文物遗存情况复杂,如何有效预判工程规划设计对文物的影响是关键。“当时,我们参考了很多国外先进案例,像希腊雅典的地铁建设,在严谨细致的考古挖掘基础上进行地铁站场设计,把考古现场、文物展示巧妙融入其中。不过,这一过程也面临工期漫长等问题。”常海青说。

基于陕西省古迹遗址保护与利用工程技术研究中心长期的文物古迹及历史城市保护实践与研究经验,该团队通过协调不同领域专家,整合专业知识,成功建立起高效快捷的评估方法框架,为西安市地铁线网规划及地铁四号线等相关工程提供了有力技术支撑。

“这一过程充满探索与创新,最终在保障文物遗址安全的前提下,实现了地铁工程与古迹保护、现代城市生活在公共空间的和谐共生与有效融合。”常海青说。

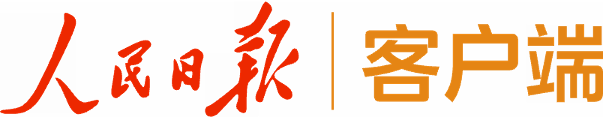

近年来,刘克成带领陕西省古迹遗址保护与利用工程技术研究中心,积极探索考古遗址保护展示与城市公共空间的融合路径,开展了一系列激活城市生活的文化遗产保护实践活动。明德门遗址保护展示工程就是一个典型案例。

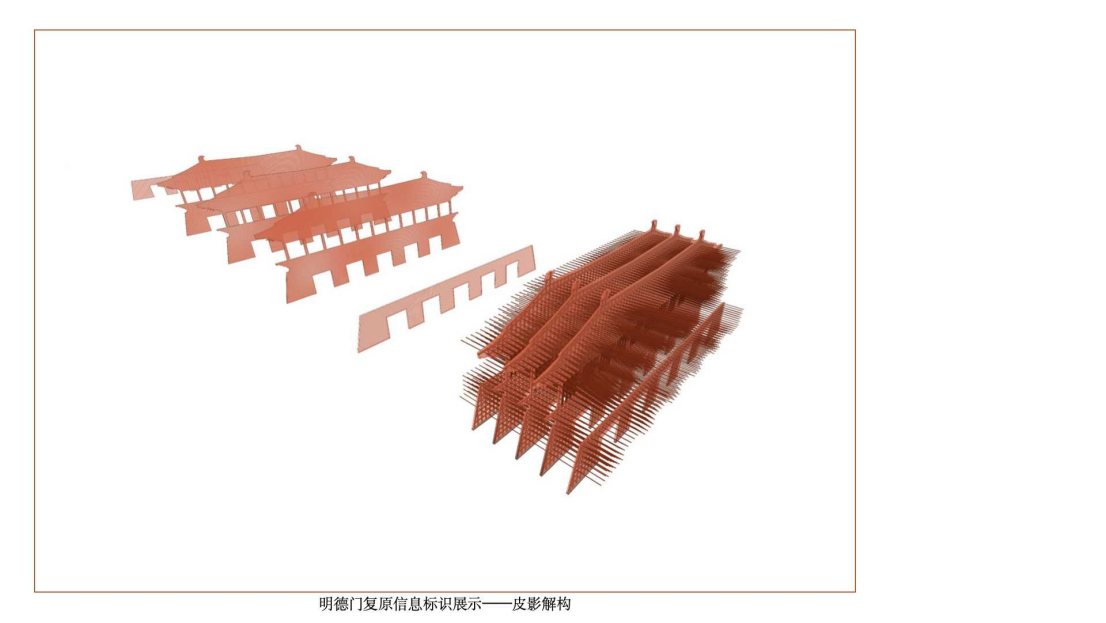

明德门是隋唐京师长安城的正南门,作为隋唐两代的国门,具有极高价值,是第四批全国重点文物保护单位。该遗址位于原西安市杨家村,属于典型的城市密集建成区,其保护展示工程的实施,是大遗址保护与城市发展协同的重要探索。刘克成带领团队将遗址的保护、展示与标识作为一个整体,在妥善保护遗址的同时展现盛唐气象,在现代城市建筑背景下凸显历史地标的存在,准确体现遗址保护的真实性与完整性原则。

这种遗址信息完整尺寸异地标识展示成为西安在国内和国际文化遗产保护领域的一项创新,也成为西安向国际古迹遗址保护领域贡献的中国方案。如今,这里已成为市民公众活动的热门区域,人们在这里留下与历史交融的瞬间,成为历史文化与城市生活交织的舞台。

展望未来,两位教授满怀期待地表示,在古迹遗产保护与城市发展融合的道路上,将继续探索更多创新路径,更好地实现文物古迹保护与历史文化传承,让古老文化遗产在现代城市生活中焕发出新光芒,为城市可持续发展注入源源不断的文化动力。

(通讯员 王俊)

值班编辑:雷坤