你有没有听说过“南侨机工”的名字?

随着岁月流逝,他们已经鲜少被人提起

然而,正是这群鲜为人知的南洋儿女

曾用生命在抗战史上写下了壮烈的篇章

那段烽火连天的岁月

一群来自南洋的华侨青年

放弃优渥生活,跨越重洋奔赴滇缅公路

他们

为何被称为“抗战生命线的守护者”?

今天

让我们走进南侨机工的故事

云南畹町,南洋华侨机工回国抗日纪念馆。瑞丽市融媒体中心供图

战火中的“南侨机工”

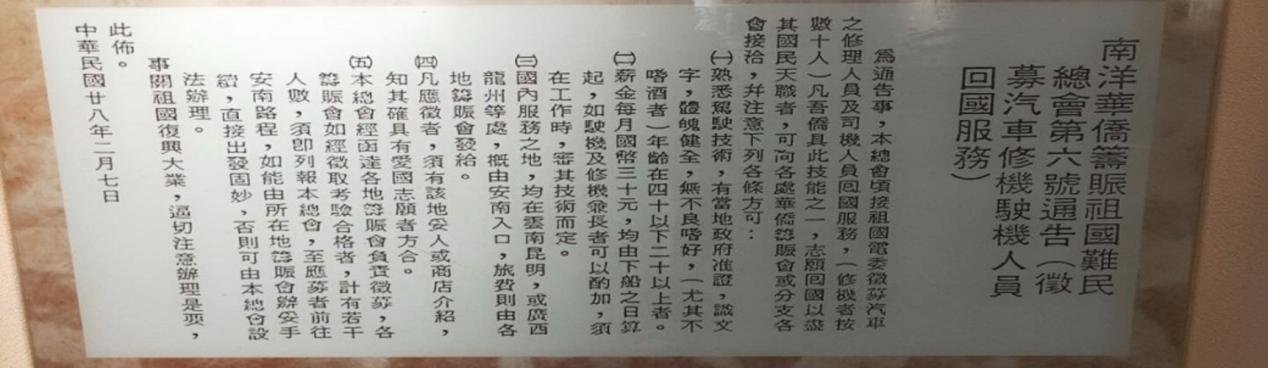

南侨机工,全称“南洋华侨机工回国服务团”。

抗战初期,中国海上通道被日军切断。危急存亡之际,为了抢运补给物资,打破封锁,紧急建成的滇缅公路,成为当时国内物资运输的生命线。

公路虽通,国内因长期战乱,精通驾驶、维修的技术人员极度匮乏。

爱国侨领陈嘉庚发出通告,征募懂驾驶、会修车的华侨青年回国服务,南洋的华人华侨们踊跃报名。

南侨总会第六号通告。

虽然通告里明文要求年龄在40岁以下20岁以上,但是实际来的机工里年纪最大的49岁,最小的13岁,超过或不到年纪,他们就瞒报、虚报年龄,甚至女扮男装,义无反顾回国抗战。

“当初从南洋回到云南的时候,已经准备好牺牲了,就没想过要活着回去。”2018年,记者第一次采访罗开瑚的时候,老人已经100岁高龄,声音沙哑却字字千钧。

那时的他身体硬朗,仍保持着在南洋喝咖啡、看报纸的习惯,可谁能想到,这位平和的老人,曾是滇缅公路上最无畏的战士。

车队行驶在滇缅公路上。

在罗开瑚的回忆中,滇缅公路上,处处是生死劫。

悬崖峭壁间,车轮与万丈深渊仅隔半米,稍有颠簸便可能连人带车坠入峡谷;疟疾像无形的魔鬼,专挑疲惫的机工下手;日军轰炸机的轰鸣更是家常便饭,炸弹落下的瞬间,有人连遗言都来不及留下,就永远沉睡在了这条公路上。

他们紧握方向盘,用沾满油污的双手抢修故障车辆,抢运军需物资,在枪林弹雨、毒虫猛兽的围追堵截下,用血肉之躯守护着这条“抗战生命线”。

“当代花木兰”李月美

在南侨机工的传奇故事里,有一位女子,她的经历比小说更跌宕,她就是被称为“当代花木兰”的李月美。

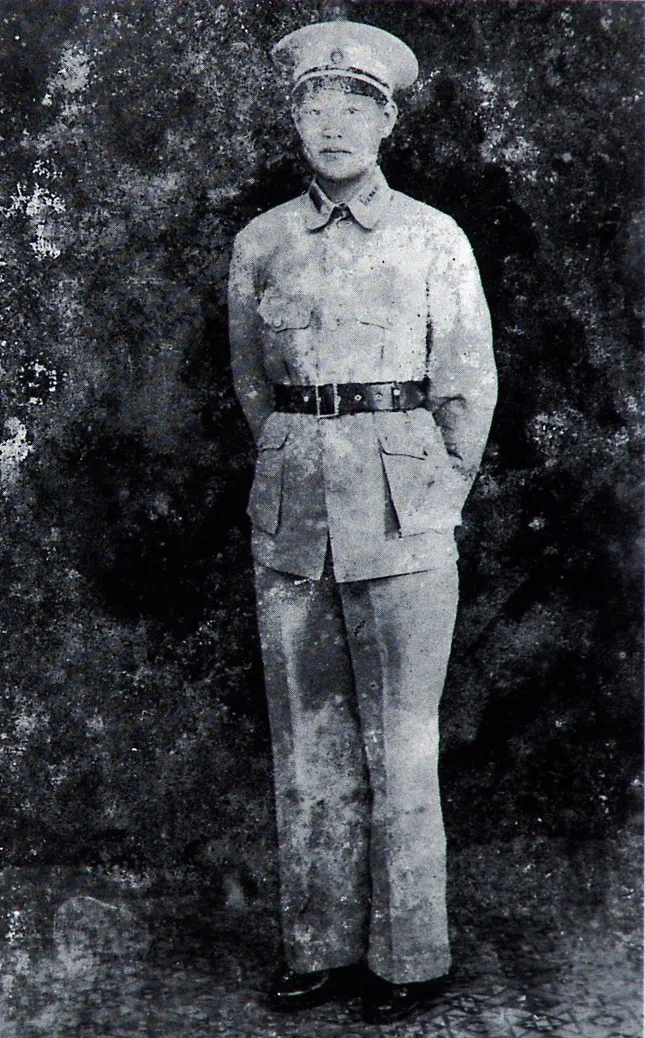

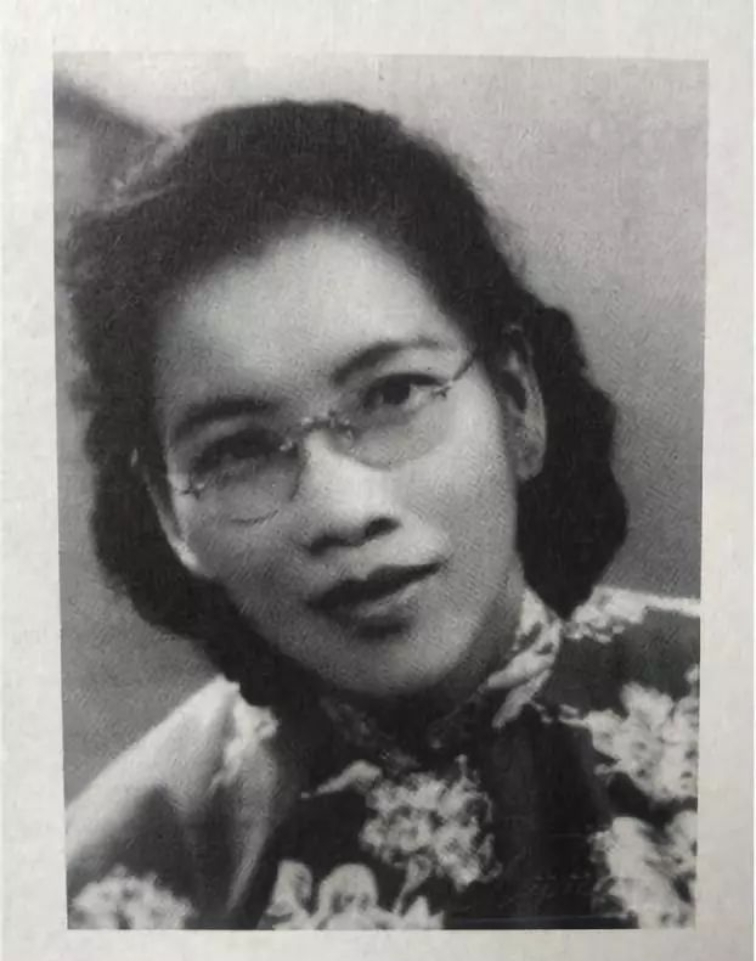

李月美

当祖国陷入危难,18岁的弟弟虚报年龄要回国抗战,李月美怎甘落后?

性格刚烈的她,决定女扮男装!凭借过人的智慧和毅力,她顺利通过考核,成为南侨机工队伍里的一员。

“奶奶是女扮男装加入南侨机工队伍的。”不久前,李月美的孙女杨婷,与一群机工后人重走滇缅公路,缅怀先辈的英勇事迹,“她长得高大结实,当时报名处的人都没看出破绽。”

李月美驾驶技术出众、反应敏捷,是躲避轰炸的好手。日军飞机在天空盘旋时,她和战友配合默契,或用树枝遮挡车子反光的后视镜,或是争分夺秒地将车子开进茂密的树林。

李月美军装照。

直到一次意外翻车,李月美被路过的另外一位机工杨维铨发现并送到医院进行救治,急救过程中她女扮男装的身份才被识破。

“那位机工杨维铨就是我的爷爷。”杨婷说。在李月美养伤期间,杨维铨对她精心照料。相同的理想与信念,让两颗心越靠越近,两人志同道合结为了夫妻。

“当代花木兰”的故事在当时被报界详加报道,轰动了海内外。而那段始于战火、终于温情的爱情,成了那段峥嵘岁月里最温暖的注脚。

一封封荡气回肠的家书

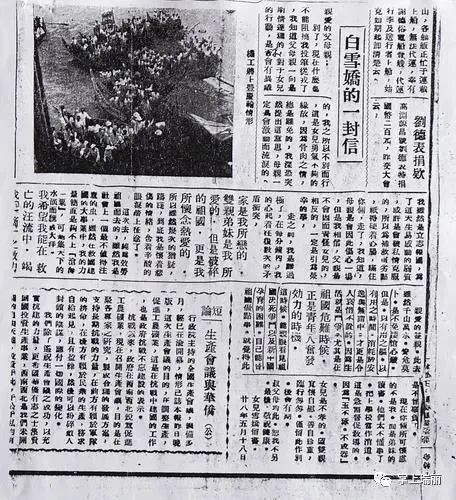

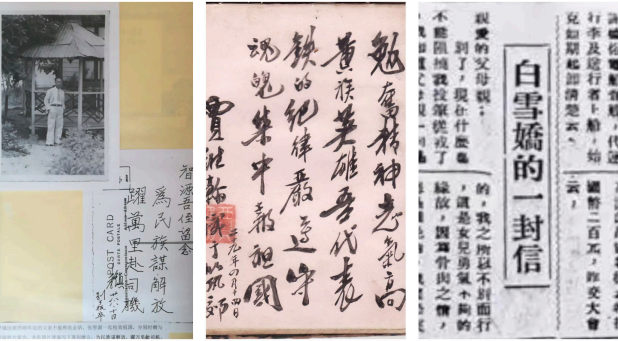

《白雪娇的一封信》

“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但是破碎的祖国,更是我所怀念热爱的。”

“这次去,纯为效劳祖国而去的……”

“虽在救国建国的大事业中,我的力量简直是够不上‘沧海一粟’,可是集天下的水滴而汇成大洋。我希望我能在救亡的汪洋中,竭我‘一滴’之微力……”

在烽火连天的抗战岁月,一封南洋家书穿越重洋,字字泣血叩击着国人的心门。

白雪娇

出生于富商家庭的白雪娇,在得知祖国有难后,毅然决定投笔从戎,回国支援抗战。

她偷偷辞去教师的工作,瞒着父母,化名“施夏圭”报名应征。

施是母姓,夏是华夏,圭是归,表明了她为华夏而归的决心。

临行前,她不忍抛下她年迈的双亲,于是就写下这封感人的家书。

信笺的最后,这样写着:“望双亲宽怀自慰,善自珍重,临行匆匆,仅留此作别,后会有期。”

寥寥数语,藏着女儿未说出口的千般不舍,却也写尽了赤子奔赴国难的决绝。

图为部分临别赠言。南洋华侨机工回国抗日纪念馆供图

“为民族谋解放,跃万里赴司机,智源吾侄留念”,这是机工张智源的叔叔张孝镇送别侄子时附在自己照片上的离别赠言。

南侨机工黄铁魂原名黄乐垣,名字源于回国服务时同学给他的离别赠言“勉奋精神志气高,黄族英雄吾代表,铁的纪律严遵守,魂魄集中报祖国”。

白雪娇并不是孤身一人,在那个风雨如晦的年代,一封封家书、赠言见证着海外华侨群体在国破家亡时刻的集体觉醒。

他们以国家为重、以民族为念,将滚烫的爱国心化作护佑山河的力量。

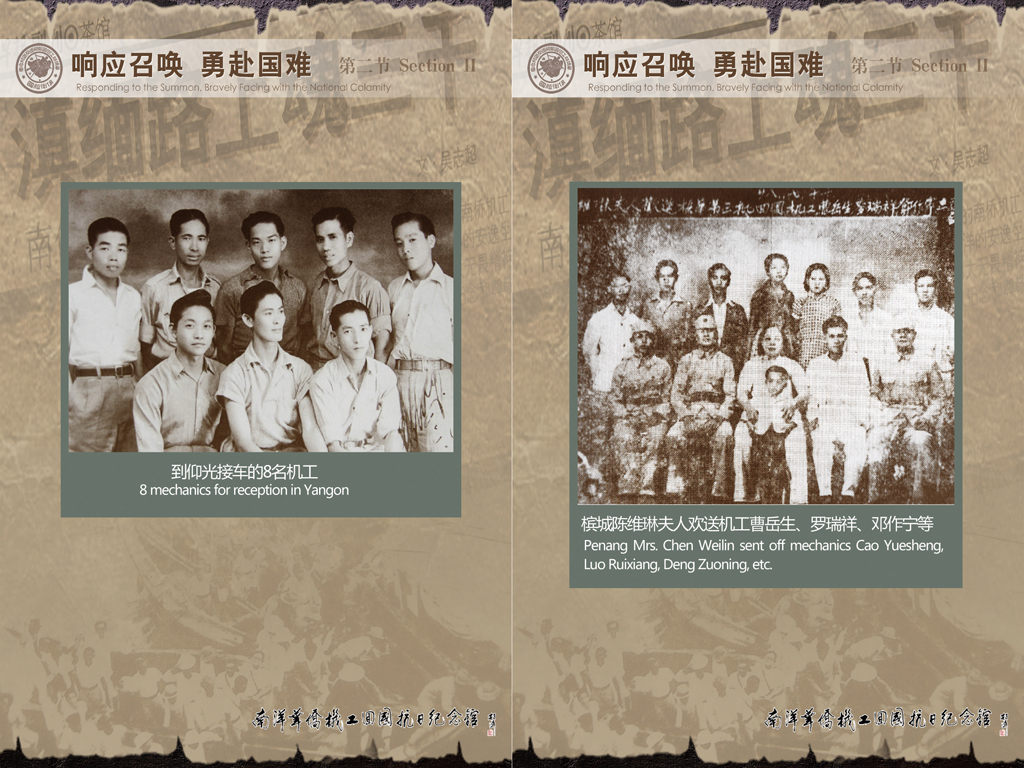

南侨机工老照片。

“抗战期间,与战时中国相比,南侨机工在南洋生活富裕,衣食无忧。但当祖国有难,他们‘舍身而不顾,毁家而不怨’。”长期研究南侨机工历史的云南师范大学华文学院教授夏玉清说,他们是普通而平凡的华侨民众,但又是“伟大”的爱国者;他们是风华正茂、事业有成的一代,但为了祖国需要,“捐躯赴国难,视死忽如归”。

临行前的合照里,南侨机工们西装革履,领带笔挺,发蜡精心打理得锃亮,眉眼间尽是南洋青年的意气风发。谁能想到,这群曾在咖啡馆里吹着口琴、哼唱英文歌的风雅青年,会为了千里之外满目疮痍的祖国,义无反顾地踏上硝烟弥漫的征程。

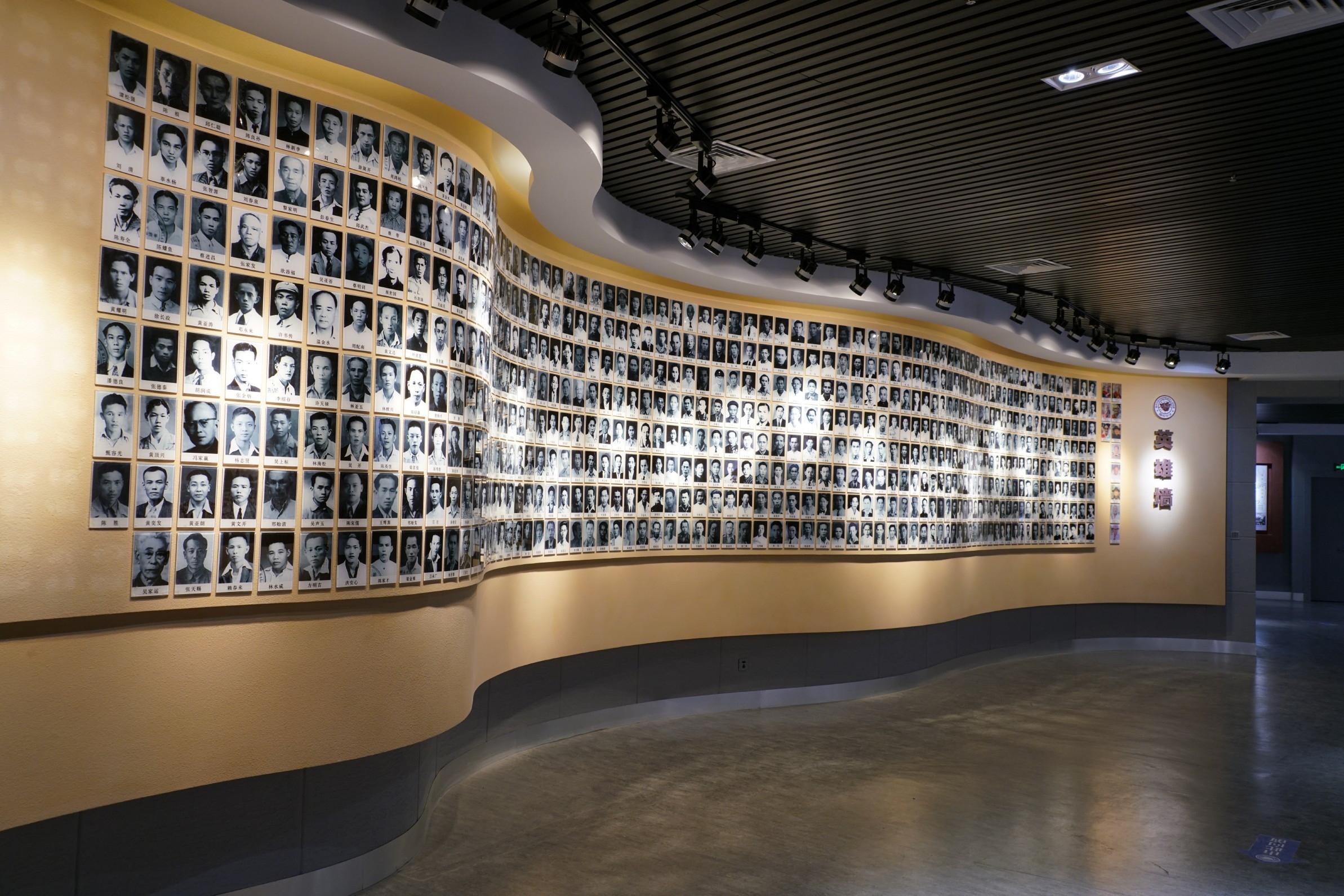

南洋华侨机工回国抗日纪念馆内英雄墙。瑞丽市融媒体中心供图

据不完全统计,3200余名南侨机工中,超过1/3在滇缅公路沿线英勇牺牲。

滇缅公路上,平均每公里,就有一名南侨机工为国捐躯。

2020年,罗开瑚去世;2022年,蒋印生去世。此后,世上再无南侨机工。

“赤子功勋”——云南昆明西山上静静矗立着一座9米高的纪念碑,基座上刻着这四个大字。

碑文上这样写道:三千多名热血奔腾的南侨机工……以自己的生命、鲜血和汗水,在华侨爱国史上谱写了可歌可泣的壮丽篇章,也在中国抗日战争史和世界人民反法西斯战争史上建立了不可磨灭的功勋。

云南昆明,南洋华侨机工抗日纪念碑。记者李茂颖摄

“你椰子肥,你豆蔻香,你是我们的第二故乡……再会吧南洋!我们要去争取一线光明的希望……”

这首由田汉作词、聂耳谱曲的《告别南洋》广为传唱。

山河激荡,丰碑矗立。

当滇缅公路的尘土落定,南侨机工的名字或许已被许多人遗忘。

文末,让我们回到这个故事的最开始:

1939年的南洋码头,咸涩的海风裹挟着离别的愁绪,白发苍苍的老母亲紧紧抱住儿子,年轻的妻子为丈夫整理行囊,年幼的孩子拉着父亲的衣角……

希望有人记得他们。

也希望有人记得他们曾经为了什么而出发:

为民族之独立,为世界之和平。

记者:李茂颖

旁白:李茂颖

拍摄:朱婉玉 徐俊

剪辑:朱婉玉

鸣谢:云南广播电视台国际广播 瑞丽市融媒体中心 昆明市博物馆南侨机工分馆

统筹:朱思雄 马小宁

出品:人民日报社云南分社 人民日报客户端云南频道