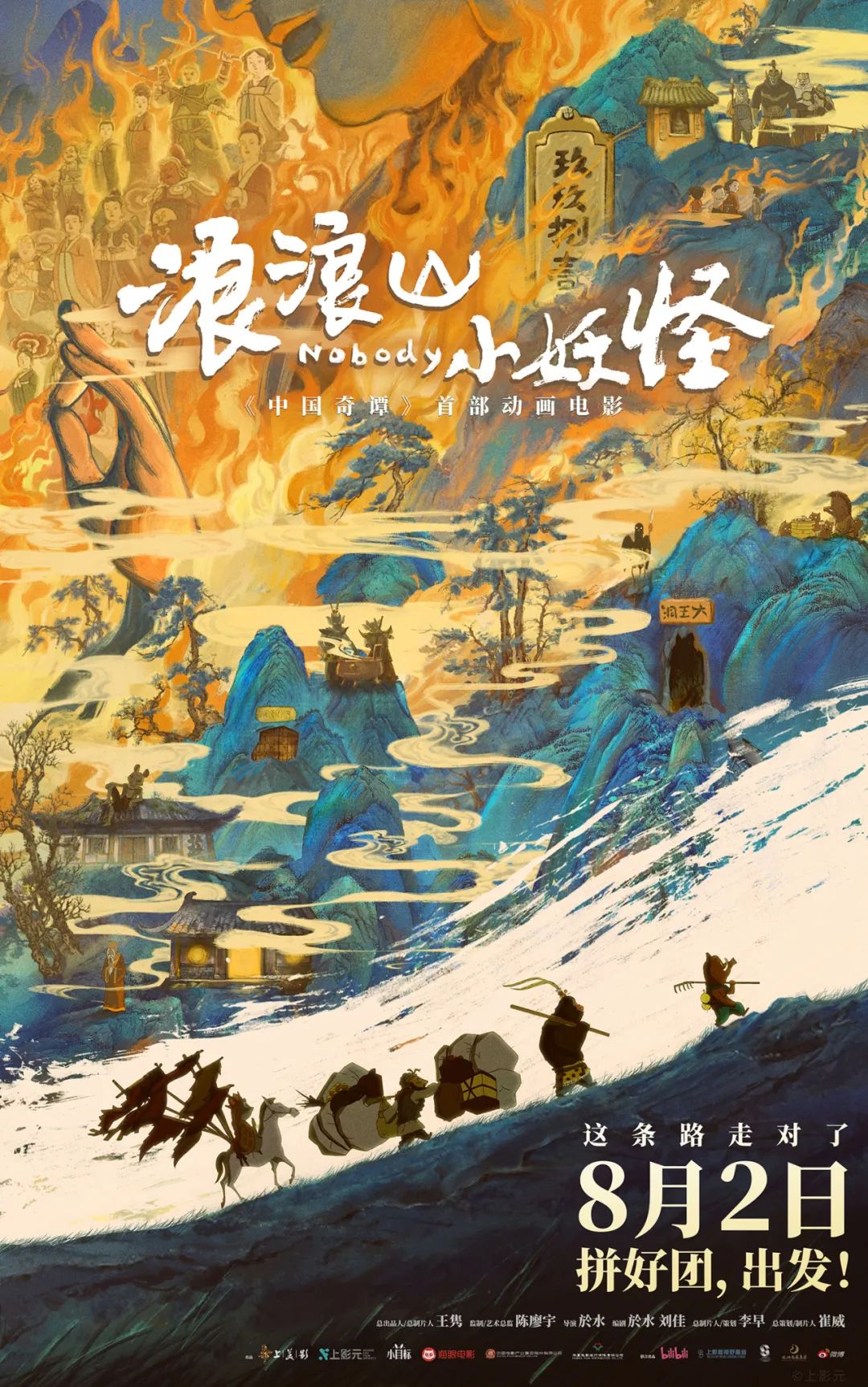

还记得《中国奇谭》里那只“寄托着全家人希望”的小猪妖吗?8月2日起,小猪妖和他的“散装”取经队整装出发了。集结《中国奇谭》原班主创、重新打造的电影《浪浪山小妖怪》正在暑期档热映。

系列动画片《中国奇谭》如何衍生出大电影《浪浪山小妖怪》?新的故事里,曾被众多青年观众共情的小猪妖,有哪些成长变化?这背后,寄托了主创哪些新的思考与表达?最近,我们与影片监制、艺术总监陈廖宇,导演、编剧於水面对面,听听他们怎么看《浪浪山小妖怪》。

“活出自己喜欢的样子”

记者

系列动画片《中国奇谭》由多个故事组成,为什么首选《小妖怪的夏天》做成大电影《浪浪山小妖怪》?

陈廖宇

创作《中国奇谭》的时候,就有把其中一些故事做成长片的计划。於水把短片《小妖怪的夏天》的故事拿出来时,我们都觉得适合发展成长片。《中国奇谭》的制片人崔威当即请於水导演在做短片的同时,全力推进长片的创作和制作。所以,电影《浪浪山小妖怪》与短片《小妖怪的夏天》是平行关系,电影既不是短片的前传,也不是后续,两部片子是一套世界观,同样的人物性格。

记者

从《中国奇谭》到《浪浪山小妖怪》,创作中有哪些是一脉相承的?哪些是有所创新和升级?

於水

美术风格、故事内核、情绪基调一脉相承,在原来的基础上做了一些提升。

升级——首先是故事体量变大了,其次是戏剧性矛盾冲突更丰富了。另外,我觉得主题上也有升级。电影里的故事,一开始的驱动力是一些最原生的生存危机,小猪妖因为要活命所以要吃唐僧肉,到后面,他慢慢建立自己的是非观、价值观,有了尊严,终于知道自己想要的是什么。所以,这是一个“如何找到自己”的故事。

记者

与短片相比,电影的喜剧底色更浓郁,是怎么构成的?

於水

依靠错位和反差。一方面是身份错位、性格错位,每个人的身份和性格都有反差。另一方面,他们要完成取经的这个目标也相当荒诞,到最后我们让它变得合理化,甚至变成一个让人感动的点。这可能就是喜剧构架的来源,剩下的部分就是借助一些经典的喜剧手法。

记者

小猪妖带领的这个“散装”取经团队,每个队员分别代表什么?

陈廖宇

这个故事虽然有《西游记》的外壳,但它的内里是一个现实主义的故事,要让观众在这些角色里找到自己或者自己身边熟悉的人。我们设置这4个人物,让他们的性格形成对照,与真正的唐僧师徒4人也形成性格对比,戏剧性也由此而来。

於水

他们在途中遇到老和尚、村民,小孩……这些人物也都各有各的代表性。每遇到一拨人,都会帮助他们完成一次成长。从一开始的被认可,到后面建立了自己的尊严,然后建立了是非观,到最后遇到真正的敌人的时候,如何去打败他,有这么一个阶梯式的往上升的变化。

陈廖宇

像片中小猪妖说的那句话,“活成自己喜欢的样子”。这是我们最想传达给观众的。哪怕是再平凡微小的你我,只要有所坚持,都有可能活出自己想要的样子。

“故事工整地对照了

马斯洛所说的五个需求”

记者

观众注意到,取经路上小猪妖有过纠结和迟疑,最后还是选择了对善良的坚守。这是“大团圆式”结尾的要求吗?

陈廖宇

这个问题我要从根上说起,我们讲的并不是一个关于坏人转变为好人的故事。他们本来就不是坏人,会为生存而挣扎,会有一点点小私心、小毛病。

小猪妖是家庭里的希望,从根上是善良的人。就好像我们中的很多人背负着父辈或者家庭希望来大城市拼搏,走上“取经”的这条道路。在取经的过程中,小猪妖对自己是有要求的,并且慢慢找到了自己生命的意义。

我觉得,用马斯洛关于人的五个层次的需求来解释这个故事特别合适。实际上他们4个人出发的时候是挣扎在生存线上的,就是马斯洛所说的生理需求;然后第二个层次,我吃上饭了,安全了;第三个层次是我得到了别人的认可;第四个层次是我非但得到了别人的认可,还得到了别人的尊重。其实我们生活中能停留在得到别人的尊重,就已经很好了,但还有第五个层次是“自我实现”。有的人可能取得了一定成功之后,会突然发现,他为了某一个理想宁可舍弃自己已经拥有的所有东西。我曾问过於水导演:你写这个故事的时候有没有这么想?他说,他未必照着这个规则去写,但写出来之后再回头看,发现非常工整地对照了马斯洛所说的五个需求。

作为一个商业片,我觉得对于故事的主角,尤其是做出正确的选择的主角,如果让他的结尾过于悲剧可能不太适合,总得有人欣赏他。这个片子里最后可能有两个是欣赏他的团体,一个是村民,我觉得这个是最重要的,因小猪妖们的付出而真正受益的,就是那些村民。还有一个,就是作为很多中国人精神偶像的孙悟空。他在最后时刻给了小猪妖们一个奖赏,这个奖赏也算是一个开放式结局,将来也可能有新的一些延展。

记者

你刚才也特别提到,虽然《浪浪山小妖怪》《中国奇谭》是动画片,但它们都是现实主义的故事。

陈廖宇

大家在《中国奇谭》里看到有古代的故事、传统的故事、科幻的故事、当下的故事,实际上不管它们的外壳是个什么故事,我们都很在意这个片子和当下的人们共情,追求的都是它的现实意义以及它与现实的连通。所以从这个角度来讲,我认为它是具有现实主义精神的。

当一个创作者在创作一个故事的时候,故事本身是显性的,价值观表达是隐性的。也许你想出这个故事的时候,你的价值观阐述并不会那么清晰,甚至创作者自己都未必清楚,但一定会表现在他的故事里。我们在创作这个故事的时候,大家一起渐渐地让这个价值观变得清晰起来,把它明确化,然后再用故事情节去强化它。

於水

我发现很多年轻人有迷茫和困惑的时刻,究其本质,就是与社会如何相处,或者说,人怎么找到真正的自我需求。这是个成长的过程。这部电影反映的也是如此。电影里的大反派就是另一个浪浪山,它提供了更好的条件。在这个新的浪浪山里,你可以实现你之前的那个目标,但是你要用灵魂做交换,你得牺牲掉自己的价值观,要是非颠倒。这时候可能他也有动摇的时刻,所以大反派就是这种隐喻:你在面对诱惑时能不能坚守自己理想。

“中国动画的探索一直还在路上”

记者

作为电影长片,时长增加必然带来制作上的升级,请谈谈影片制作方面的情况,遇到了哪些困难?取得了哪些突破?

於水

从纯制作方面,画面背景有水墨意境在,同时它又有光影、透视等西方美学意向在里面。很多画面之所以画了很多遍,第一遍第二遍并不是画得不好,而是因为画得像照片一样,所以被我们否定掉。这两方面要怎么融合在一起,其实是琢磨了很长时间,也实践了很长时间。

其次,做长片需要大规模地制作背景画面,需要团队稳定地输出,而大部分合作团队都是做一些比较工业化流程的工作。所以我们的美术风格怎么才能和工业化流程契合在一起,通过持续的输出在短时间内生成大量的风格统一的背景,也是一个有难度的事情。我们经过大量的沟通,最后达到了这个目标。

记者

观众认为这是一部全年龄段都可以看的电影,这是创作之初就已经设想好的吗?

陈廖宇

对,从《中国奇谭》就非常明确。再往前倒,应该说上美影一直以来的宗旨就是这样。其实我们一说起上美影历史上的经典作品,《大闹天宫》也好,《哪吒闹海》也好,《天书奇谭》也好,甚至更早的《骄傲的将军》也好,所有的片子都有一个特点,就是雅俗共赏、老少咸宜。做《中国奇谭》的时候我们就非常尊重观众的接受度,我们希望是这些片子对观众来说是没有门槛的。我们希望每个人都可以在这部电影里找到自己可欣赏和可共鸣的地方,大人可能更多地能看到隐喻以及故事与现实的勾连,小孩则能看到这些人物有趣可爱的一面,大家都各得其所、各乐其乐。

记者

上海美术电影制片厂的创作理念对影片有哪些影响?

陈廖宇

我这个年龄的动画人,有一点幸运就是我们在开始学习动画,进入这个行业的时候,就接收了来自上美影的一些学术基因,这些基因在早期未必会显现出来,但等你到了一定年龄,你对这个专业的理解越来越深的时候,会发现那些理念和审美,都在对你起作用,可能这就是传承吧。

我觉得,更重要的传承不是停留在我们要去复制前辈们创造过的那些风格,而是他们身上那种持续探索的精神,这是上美影最宝贵的财富。

我们在上海举行首映式的时候,80多岁的常光希老师就说了一句话,“中国动画的探索一直在路上”,我觉得说的特别对。

记者

《西游记之大圣归来》《哪吒》《中国奇谭》……近年来,为什么回到神话根脉的动画会有现象级的作品?

陈廖宇

我觉得它们都出现在中国动画人试图建立自己的话语这个大背景下。上美影的前辈创造过的辉煌,和今天这一代动画人之间实际上是有断层的。这个断层导致新一代年轻动画人有了一个重新学习的过程,要从模仿到建立自己的语言。20多年前也有国产动画,但你会发现模仿的痕迹比较重,这也就是为什么《西游记之大圣归来》出现的时候,大家会觉得特别惊喜,会觉得田晓鹏导演的创作不是停留在模仿的层面上,而是试图在建立自己的话语。

近年来这些来自中国的传统故事或者神话传说的动画,实际上就是当你要建立自己的语言的时候,你的潜意识里一定要找一个能代表本民族的显性的东西。

我们所说的传统的、民族的、本土的东西,其实未必一定得是古代的,也可以是今天的内容,但是当你要彰显你自己的时候,要去宣示你的身份的时候,总要找一些更区别于其他民族和地域文化的带有符号性的题材和形式,我觉得这是发展过程中必然要经历的一个阶段。