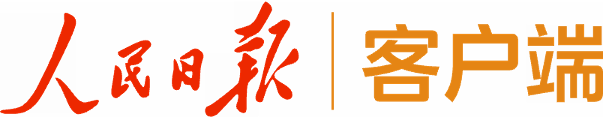

9月10日-13日,以“重塑创新增长”为主题的2025 Inclusion·外滩大会在上海举行。开幕主论坛、40多场开放见解论坛、10多场创新者舞台、1万平米科技展览,加上科技智能创新大赛、科技人才招聘会、创投Meetup等特色环节,为参会者搭建了深度交流与合作的平台。

外滩大会主论坛现场。

几日来,大江东记者深入大会现场,聆听与会者对人工智能技术的多维探讨,近距离观看前沿科技成果展示,亲身体验脑洞大开的最新应用。在密集的观点碰撞与开放的思想交流中,与会专家学者贡献了超越技术本身的深度思考。

智能是什么? 虽“学富五车”,却无真正“智能”?

“智能”究竟该如何定义?是大量知识的积累,还是快速学习的能力?

通过远程连线,2024年图灵奖得主、“强化学习之父”理查德·萨顿在主旨演讲中给出了明确观点:“持续学习对智能至关重要。”他表示,“我们已通过强化学习进入新的经验时代,但要释放经验的全部潜力,还需突破两项关键技术——持续学习与元学习(meta-learning)。”萨顿解释,他所说的“经验”,是智能体与世界交互中产生的“观察、行动、奖励”三种信号的来回传递。

机器人厨师在厨房。

香港大学计算与数据科学学院院长马毅认为,智能的核心在于“自我验证与自我纠错”能力,即能批判性审视既有知识、发现错误并修正完善。而当前的大模型,本质上只是“静态知识的存储库”,无法真正理解存储内容,这也是出现逻辑混乱与“幻觉”问题的根源,“即便拥有海量‘知识’,也不具备真正的‘智能’。”

展望未来,马毅提出必须将智能作为一个严谨的科学与数学课题来研究,聚焦于构建具备个体记忆与闭环自治能力的系统,在可解释的理论框架下推动机器智能向真正意义上的“自主智能”演进。

智能体元年来了? 总在场、能进化的“人”是谁?

智能体能否从数字世界走向物理世界,甚至与人类共同探索未知规律?大会上,这一话题引发了产业界与投资界的讨论,观点碰撞间尽显智能体发展的机遇与挑战。

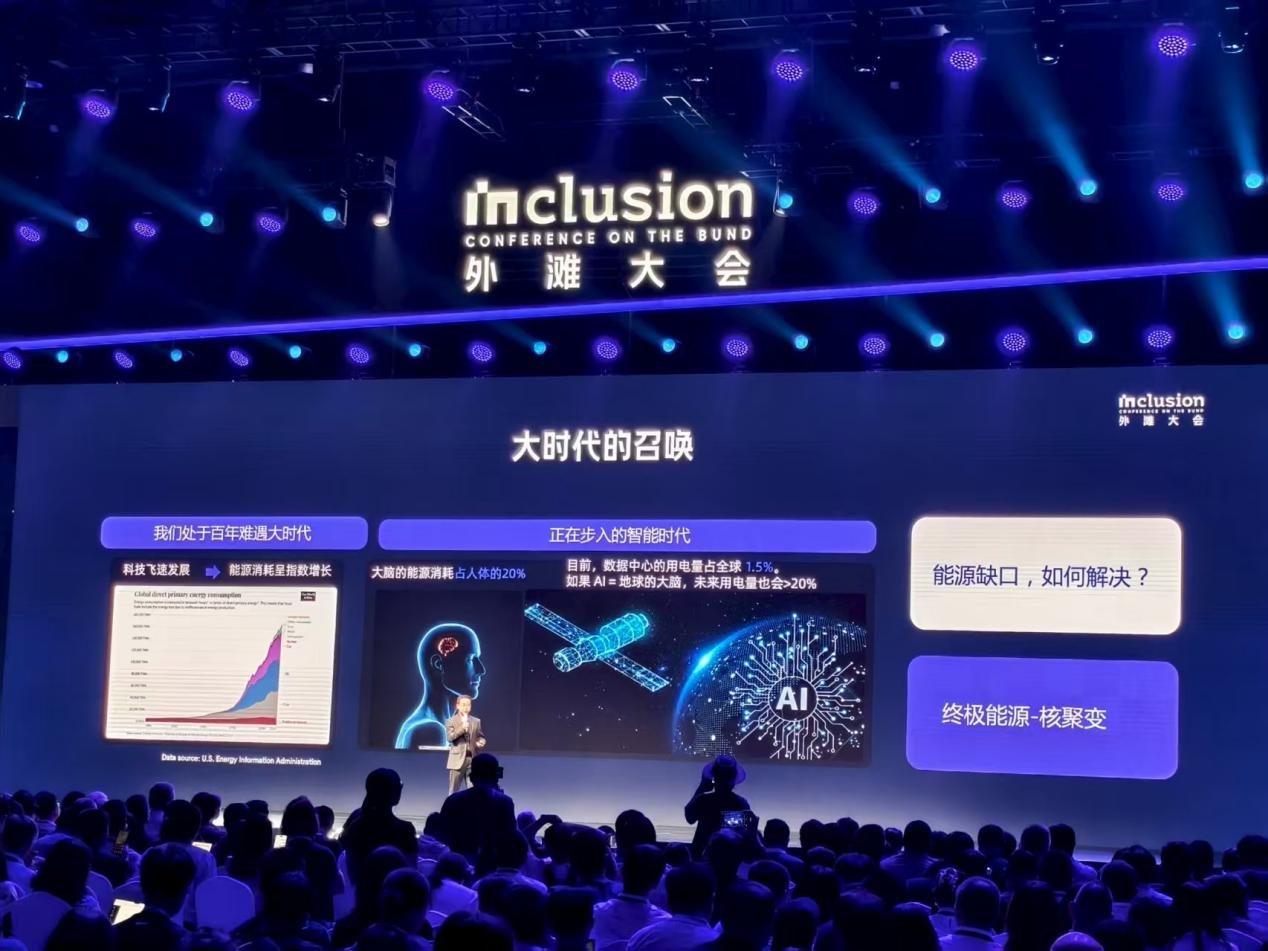

外滩大会科技展览现场。

中国在AI应用领域处国际领先地位,多个“全球首个智能体”成果来自中国团队。明势创投合伙人黄明明认为,中国智能体发展的优势源于过去20年移动互联网积累的产品经理能力,以及对前沿技术的快速跟进,“未来全球最顶尖的智能体中,或将有三分之二来自中国创业团队”。

美国国家工程院外籍院士张宏江判断,人类正逐步进入“智能体群”时代。未来,数量庞大的智能体将实现彼此交互、协同执行任务、交换数据与信息,甚至自主分配任务,而人类与这些智能体群的互动,将催生出全新的“智能体经济”,人类则更多扮演“资源与数据提供者”的角色。

“人和AI的关系正在发生根本性转变。”张宏江说,AI已从纯粹的工具,进化为辅助决策的“助理”,未来还将成为会思考、能规划、有主动性的“伙伴”,这意味着现有工作流程需为智能体重构。

阶跃星辰创始人姜大昕指出,智能体已在金融、医疗、教育等垂直领域快速渗透,而下一代智能硬件的竞争焦点将集中在“会做事、总在场、有记忆、能进化”上,相当于为每个人配备一位“更博学、全天候运转”的智能伙伴。

外滩大会科技展览现场。

不过,BAI资本创始及管理合伙人龙宇直言,当前行业尚未真正迎来智能体爆发时代。蚂蚁集团副总裁纪纲认为,从落地节奏来看,高容忍度场景如情感陪伴,将成为智能体优先落地的领域;而需要精确数据支撑、完成严格任务闭环的场景,如精密制造、复杂医疗诊断等,仍需过程。Ponder CEO盛思雄从人机交互的角度指出,当前智能体输出内容“碎片化”问题严重,缺乏对信息的深度组织与逻辑构建能力,导致用户仍需花费大量时间整理和修改结果,真正意义上的“智能”尚未实现。

AI的终点在哪里? 修炼数据穿墙术,核聚变大加速?

当AI技术加速迭代,其终极方向与核心瓶颈成为大会热议的命题。从数据、算力到能源,与会者从不同维度拆解AI发展的底层逻辑。

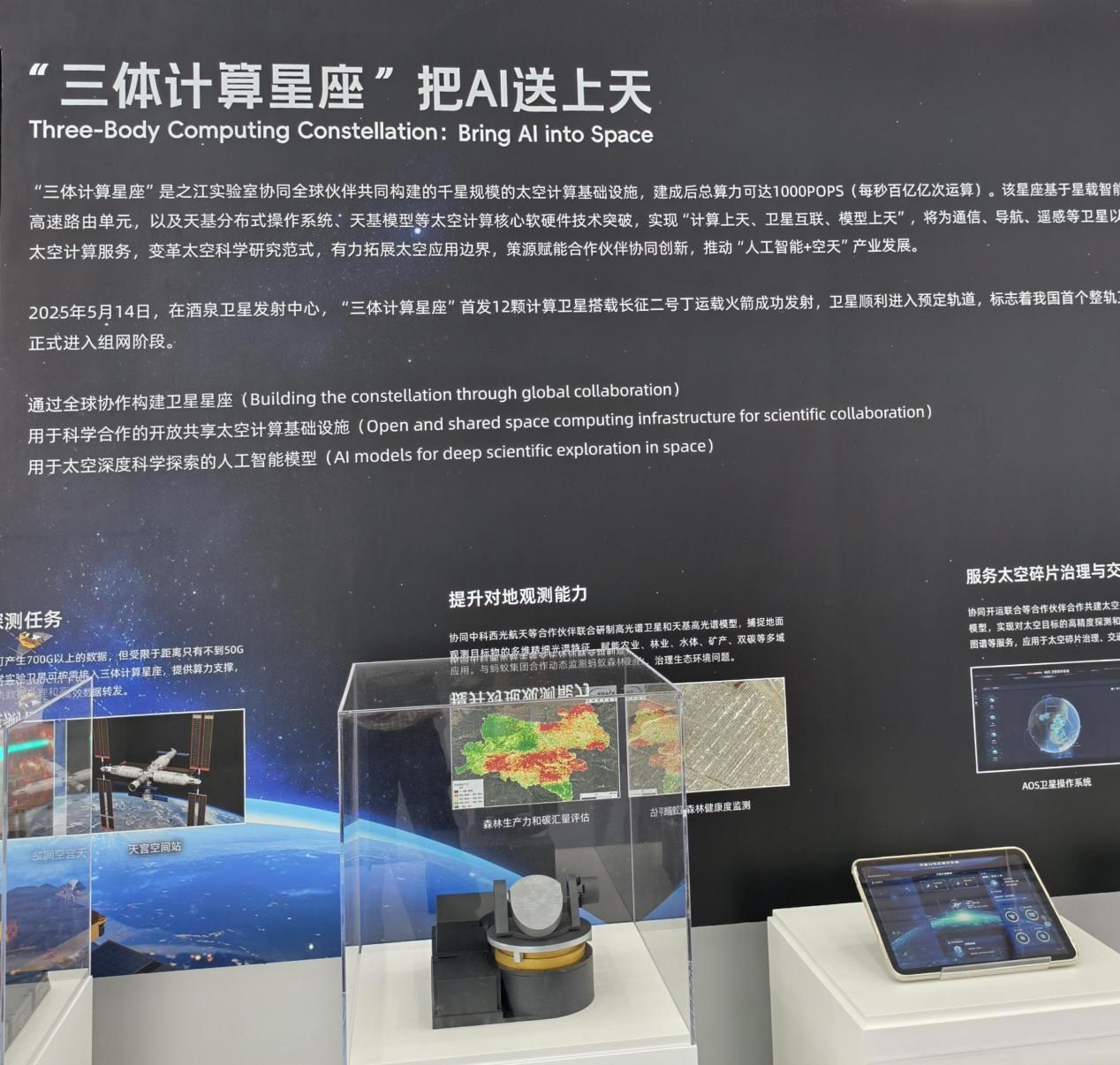

“2025年注定是不平凡的一年,开源,这一软件时代的概念,成为AI竞争的关键变量。”之江实验室主任王坚在大会强调这一观点。美国OpenAI CEO 萨姆·奥尔特曼公开承认,在开源这件事上,OpenAI站在了历史的错误一边。王坚认为,AI时代的革命性变化,正从“代码开源”转向“资源开放”,开放数据与计算资源,是推动AI突破瓶颈的必要环节。

随着大模型基础设施逐渐趋同,行业竞争焦点已从“拼算力、拼参数”转向“拼数据、拼场景”。上海交通大学教授刘少轩就直言:“AI的下半场,拼的是数据质量。”当前,不少企业已摆脱“模型焦虑”,转向务实落地,但多数企业仍面临落地效果不及预期的困境,根本原因在于“缺乏高价值、高质量的数据”。

复旦大学教授肖仰华则点出了“数据墙”的挑战,人类产生优质数据的速度十分缓慢,而大模型几乎将互联网上公开的优质数据消耗殆尽。如今即便投入更多数据,模型性能的提升幅度也在递减,“投入与收益的性价比持续降低”。破解这一难题,需建立“大模型的数据科学”,对多模态训练数据进行分级分类,将“稳定、静态、客观、全面、概念性”的核心数据转化为训练语料,从源头提升数据利用效率。

“模型和图形处理器算力,将成为未来核心资产。”张宏江道出了算力在AI时代的战略地位。在AI产业化进程中,技术驱动了基础设施的大规模扩张,据预测,2025年美国主要科技公司的AI相关资本开支将超3000亿美元。“数据中心过去一年的大规模建设热潮,正是AI产业规模化的核心体现。”张宏江分析,这一建设浪潮不仅带动电力生态升级,也将促进经济发展。

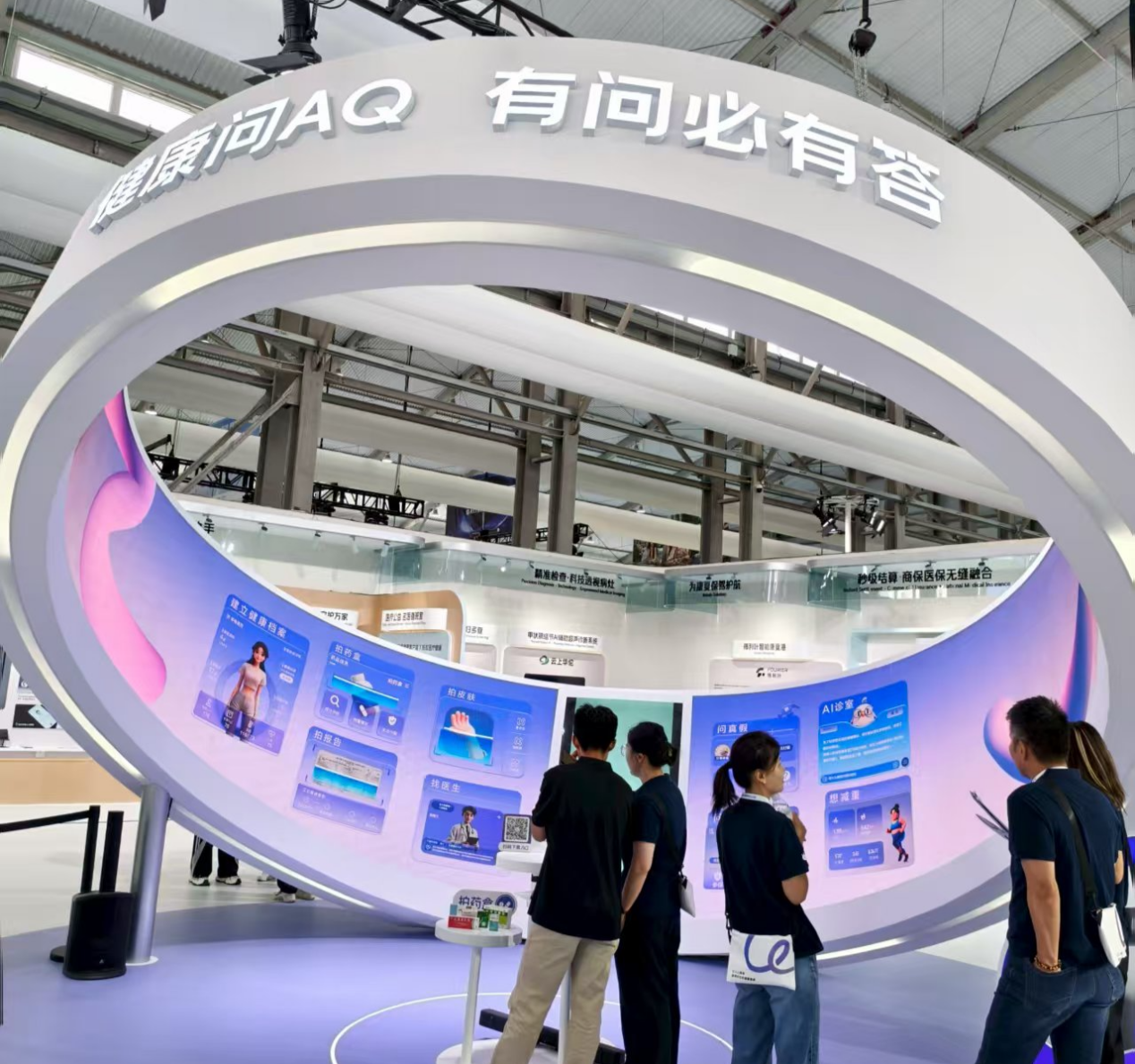

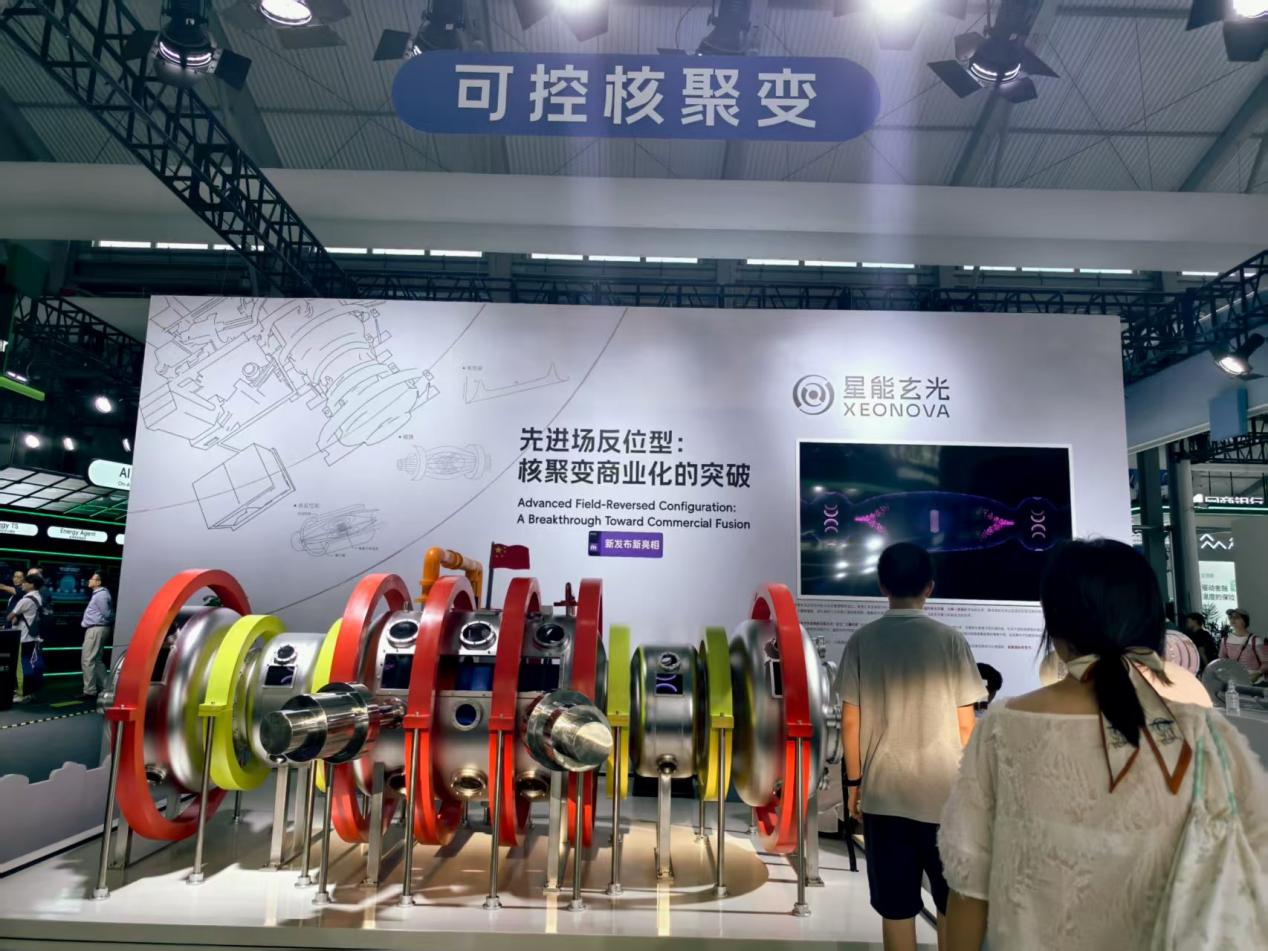

外滩大会科技展览现场。

“相信不少人听过一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”中国科学技术大学教授孙玄的演讲,将AI话题引向了能源革命。他援引数据解释,当前AI用电量已占地球总用电量的1.5%,若将AI比作“地球大脑”,参考人类大脑能耗占人体20%的比例,有预测认为,未来AI耗电量或将占全球总用电量的20%以上。AI的崛起,正极速推高全球能源需求,形成巨大的能源缺口,而破解这一缺口的关键,是核聚变技术。

更具戏剧性的是,AI与核聚变正形成“双向赋能”:一方面,核聚变能为AI提供终极能源支撑;另一方面,AI技术正在加速核聚变的研发进程,优化聚变堆设计、模拟反应过程,AI正帮助科学家破解“终极能源”的核心难题。

迭代升级猛踩油门? 什么比速度更重要,刹车系统如何配?

在对技术极限的探索中,历史学家、“人类简史系列”作者尤瓦尔·赫拉利给出了提醒:“衡量进步,不在于技术的速度,而在于我们之间合作的力度和共情的深度。”任何强大的新技术都需要社会用漫长时间构建匹配的制度与习惯,AI也不例外。

单有速度,不是进步。一辆不受交通规则限制、没有刹车系统的汽车,时速再快也不是进步。

他提出“刹车系统”守护AI发展的正确方向:一是建立全球合作,“人类的力量源于合作,而非孤立”;二是构建修正闭环,及时发现并纠正技术中的错误与偏见;三是带着记忆前行,“如果把记忆托付给非人类智能,我们将一无所有,要守护人类记忆和讲述自身故事的能力”。

“人工智能是人类最古老的追求之一。”萨顿演讲结尾的话引人深思,“数千年来,哲学家和普通人都在努力理解自己:我们的心智如何运作?该如何让它运作得更好?这是一场宏大的求索。智能是宇宙中最伟大的力量之一,若能理解它,人类会变得更强大、更有能力。”

关于AI本质与未来的追问,仍将继续。

(本文图片均由崔寅摄)