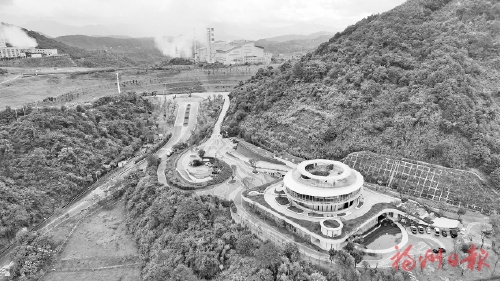

福州红庙岭循环经济生态产业园。叶诚 摄

20世纪90年代,为了破解“垃圾围城”难题,福州推动建成红庙岭垃圾综合处理场这一跨世纪的造福工程。三十余年光阴流转,曾经的垃圾综合处理场已然蜕变为一座现代化的循环经济生态产业园,并依旧步履不辍,生长不息,持续推动福州垃圾分类工作走在全国前列。

每天4500吨生活垃圾有“归宿”

9月,历经一场秋雨,园区入口处“福州红庙岭循环经济生态产业园”14个大字被冲洗得愈加清晰鲜红;园区内,格桑花在风中摇曳,一棵棵树木正安静生长,一年比一年高大挺拔,像极了这座生长不断的现代化园区。

一条时光轴镌刻出红庙岭的圈圈年轮。1995年,红庙岭填埋场一期建成投用,解决了生活垃圾“去哪里”的问题;2007年,垃圾焚烧发电厂一期建成,福州城市生活垃圾处理方式由单一填埋转变为综合处理;2017年初以来,餐厨、厨余、危废、协同焚烧、飞灰、渗沥液等22个处理和提升项目集中上马。

2020年底,福州在全国46个垃圾分类重点城市中率先实现城市原生生活垃圾“零填埋”,基础配套、覆土复绿、景观提升等项目也逐一完成,红庙岭不仅让福州每天4500吨生活垃圾有了“归宿”,更朝着全国一流的循环经济生态产业园加速冲刺。

站在红庙岭高处眺望,5371亩的园区,各区块合理分工、协同处理,大、中、小循环“吃净”福州主城区的生活垃圾。

据统计,红庙岭园区年发电约7.8亿千瓦时,折合节约标准煤约23万吨,减排二氧化碳约50万吨,走出一条“绿水青山就是金山银山”的绿色发展之路。

一颗颗“绿色”的种子就此播下

“你是不是认为垃圾处理厂就代表着脏乱臭?不!今天我要带你看一个不一样的垃圾处理厂——红庙岭。这里绿意盎然,处处生机勃勃……”参观完红庙岭,福州第十六中学初一学生陈旭逸在自己的作文《绿色的“垃圾山”》中如此写道。

如今,越来越多人像陈旭逸一样,认识了红庙岭这块宝藏之地。时钟拨回三年前,随着红庙岭生态环保宣教中心正式启用,已累计接待访客2万余名,从莘莘学子到企业员工、机关干部,首次得以零距离探访垃圾变废为宝的奇迹。

红庙岭生态环保宣教中心门口,一块块牌匾记录着这里的蝶变:国家生态环境科普基地、全国青少年生态文明教育实践场馆、生活垃圾分类宣传教育基地、中国人居环境范例奖……如今的红庙岭不仅是福州垃圾处理的“大后方”,更像是鲜活的生态课堂,为来访者播下一颗颗“绿色”的种子,孕育出更多更深层次生长的可能。

红庙岭与高校之间的产学研合作也持续深化。来自福州大学、福建师范大学、福建理工大学等多所高校的师生陆续走进园区,不仅为红庙岭注入前沿理念与开放视野,也获得了扎根实践、服务现实的科研平台。在这片生态转型的一线战场上,一批批课题落地生根,一系列研究成果逐渐形成,推动生态文明建设成果在更多地方开花结果。

朝着“零碳智慧园区”加速奔跑

红庙岭就此止步不前了吗?远远没有。一场朝着“零碳智慧园区”进阶的时代演变正在悄然进行中。不久前,《福州市红庙岭循环经济生态产业园低碳(零碳)智慧园区创建方案》(以下简称“方案”)正式通过专家评审,“零碳智慧园区”建设有了清晰的规划图。

要实现“零碳”甚至是“负碳”,就得先摸清家底。园区到底还有多少碳排放需要降下来?“经过摸底测算,分拣出园区内的塑料等低值可回收物可减少碳排放约7万吨。”红庙岭循环经济产业园主任郑炎斌说,低值可回收物智能分拣中心的建立,将推动红庙岭朝着“零碳”目标迈出一大步。

垃圾焚烧后被遗忘的飞灰将变身环保砖,园区厌氧沼渣和园区渗沥液处理厂污泥可制成市政道路砖或者加工成土壤改良剂,开挖筛分二期填埋场填埋垃圾,加速积存垃圾的减量化、资源化、无害化利用……大到上百立方米的积存垃圾,小到贴着烟囱的飞灰,《方案》抓住零碳转型中的每一个机会。

数字化将为零碳园区插上智慧之翅,无论是碳排放、温室气体清单,还是园区的能源消费、碳减排、低碳企业以及园区能碳监测数据,都将在数字红庙岭精细化监管平台二期的“能碳监管中心”上一览无余,实现实时监测,一脑统管。

踏上“零碳”发展新征程,红庙岭将以数字化转型为根基,以“双碳”目标与能源转型为翼,凭借重点项目、科技与政策的多元支撑,将绿色低碳基因全方位注入园区,这场力上加力的绿色进阶值得期待。