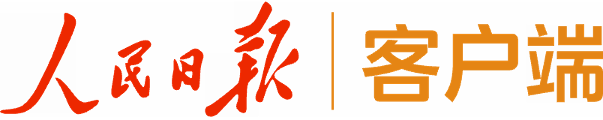

左权立足独特资源优势,全力打造中国北方国际写生基地。

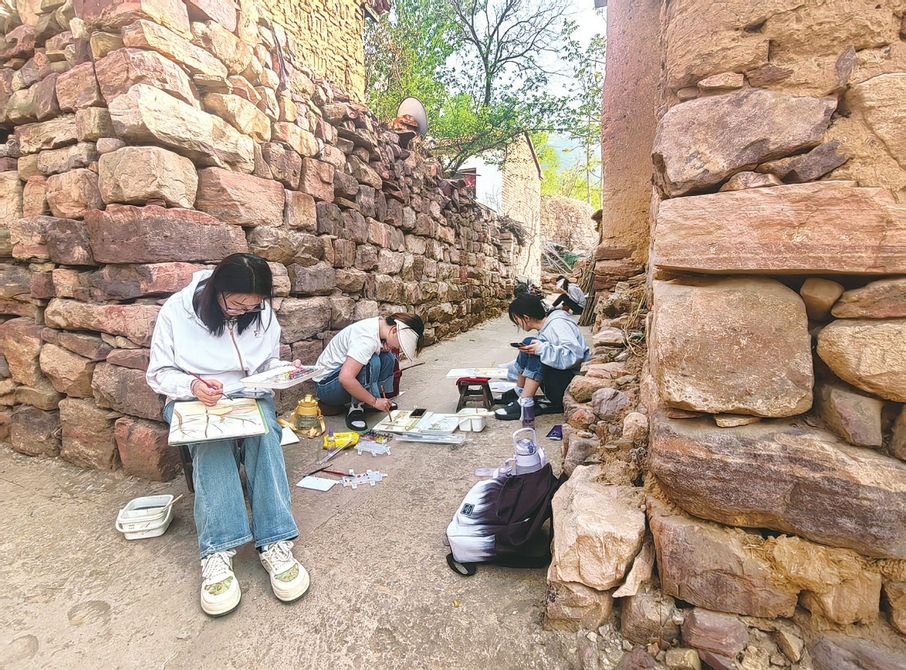

学生们在进行创作。

学生们在进行创作。

学生们在进行创作。

金秋时节,层林尽染。左权县崖壁之间,古村落若隐若现。在泽城村口那棵400多年的古槐下,是一群来自天南海北的年轻画者。他们支起画架,调弄色盘,开始了一天的写生。群山环抱中,色彩斑斓的颜料勾勒出一幅幅动人画卷。

这里是中国北方国际写生基地的核心区。3年间,这个依托太行山独特资源打造的写生基地,不仅获得了国际写生联盟(IFS)的“五星级国际认证”,更探索出一条“山水—写生—消费—产业”全链条发展的乡村振兴新路子。近日,记者走进左权县,探访这片土地如何借力“写生经济”,将天然的“好风景”转化为实实在在的“好前景”。

古村新韵

从“沉睡资源”到“活化样板”

“这里的每一处景致都让人心动,远处层叠的山峦、眼前石砌的房屋,清漳河畔的绿树红花、溪流鸟鸣,都是写生好素材。”9月19日,在泽城村写生驿站,来自央美附中的学生江柄润一边细致调色,一边感慨道。

“以前村里静悄悄的,年轻人大多出去打工了。现在,到处都是学生娃和慕名而来的游客,人气十足。”泽城村村民闫青熟练地为师生们办理入住。她家的老宅,在政府补贴下改造成了特色民宿,由基地统一运营管理,“光租金一年就多了一笔稳定的收入。”

过去的泽城、桐峪、老井等村落,虽拥有绝美的太行风光和保存完好的古村风貌,却如同“养在深闺人未识”的珍宝,面临着人口外流、产业单一的发展困境。2021年,左权县立足“山美、水美、生态美”的独特资源优势,启动了覆盖4个乡镇、21个写生村落、200多个写生点的中国北方国际写生基地的建设。

“项目规划了泽城、桐峪、老井三大片区,最大特色在于对传统村落的保护性开发,‘修旧如旧’。”基地运营方负责人刘高恺介绍,在改造过程中,他们摒弃水泥白墙,使用传统的稻草泥墙面,精心修复每一段青石板路,力求最大限度地保持村落的原始风貌。同时,配套建设王沂东美术馆、老井电影馆、太行山水艺术馆等13个专业展馆,将国际级的艺术资源引入山沟沟。

这一举措,精准触动了艺术院校的“刚需”。在老井电影馆前,来自山西大学的张桐源告诉记者:“我们需要的不是人造景观,而是这种有生命力的、能讲述故事的真实场景。在这里,每一帧画面都充满历史感。”

原生态的乡村景观,提供了绝佳的写生素材。据统计,自2022年9月开营至今,基地已接待超过45万人次,包括200多个写生、研学团,450多个考察团。

更令人惊喜的是现代科技与古老村落的完美融合,有效解决了写生点分散带来的后勤保障难题。在基地的指挥中心,工作人员高靖朝通过无人机巡查各个写生点的情况。“我们引入了无人机配送系统,可以及时为分散在各处的师生运送画材和物资。”高靖朝介绍道。

业态焕新

从“单一写生”到“融合生态”

写生基地的建设,催生了传统乡村产业转型升级,推动了新业态多元发展。

走进泽城村的老树咖啡店,一台两臂多轴旋转的“机器人店员”正忙着制作咖啡。研磨、冲泡、过滤……一道道工序娴熟利落。“游客和学生在欣赏400多年老树的同时,还能品尝到‘机器人版’香浓咖啡。”工作人员赵伟红介绍。

咖啡店的一面墙上,贴满了五颜六色的留言条,一位四川美术学院的学生写道:“在400年的古树下喝一杯现磨咖啡,这种穿越感真奇妙。”

“旺季时,一天能卖出上百杯咖啡。”赵伟红是泽城村村民,写生基地建成后,她实现了“家门口就业”,“每个月有2500多元的收入,日子越过越有盼头。”

像赵伟红一样,目前有超过40名当地村民在基地实现了稳定就业。经过培训后,从事导览员、民宿管家、餐饮服务员等工作。

写生基地带来的经济效益不止于此。村民们将闲置的房屋改造成特色民宿,在家门口开起了地道餐馆,种植的农产品实现了就地销售,传统手工艺品也找到了新的市场。“生意最好时,烧烤店要翻好几次台,超市里的山货特产也特别受师生们欢迎。”村民张彦芳在写生驿站附近经营烧烤店和超市,尝到了“写生经济”带来的甜头。

更令人欣喜的是,一批新业态如雨后春笋般涌现。写生用品店、文创商店、VR体验馆等相继开业,服务产业链逐渐完善。“我们开发了系列具有当地特色的文创产品,如以太行山为题材的明信片、笔记本等,销售情况都不错。”光之远漫递馆文创店负责人郝会明介绍。

“我们打造的不仅是一个写生点,更是一个‘艺术生活社区’。”左权县文旅局局长张亚俊介绍,基地通过引入专业的文旅公司进行市场化运营,构建起覆盖写生全链条的服务体系。基地已与全国130多所院校建立了稳定的合作关系,为当地创造了显著的经济效益。

价值升华

从“艺术赋能”到“文化铸魂”

在桐峪片区的八路军总部纪念馆旁,新落成的太行文学馆由国家级专业团队布展,与周边的红色遗址连成一片,成为红色研学的重要一站。来自山西工程科技职业大学艺术设计学院的学生们,正在老师的带领下测绘一座革命时期的旧建筑。“我们笔下的线条,承载着厚重的红色记忆,这种沉浸式体验比任何课本都来得深刻。”带队老师谷渊动情地说。

如今,在左权县,越来越多的村民发现,自己习以为常的山水、老屋、石磨,在画笔下竟如此动人。“看着学生们把村子画得那么美,我们自豪得很。”泽城村村民赵爱梅主动把自家庭院收拾得干干净净,种上了花草,还参加了村里组织的民宿经营培训。

这种变化在年轻一代身上体现得更为明显。基地不仅吸引了本土青年返乡,许多外乡的年轻人也来追寻梦想。90后范杰超是太原人,在晋中学院上学期间,有一次来基地写生,被这里的氛围和发展前景深深吸引,毕业后选择来到左权,投身写生基地的建设。“能参与到这样充满活力的事业中,向来自全国各地的人介绍这片土地的美丽,特别有成就感。”如今,他已从最初的参与者成长为基地的研学负责人。

写生基地还极大地促进了传统文化的传承与传播。这不仅是艺术上的碰撞,更有文化上的滋养。在基地的非遗工坊里,当地的非遗代表性项目“将军虎”布艺、“左权开花调”、“左权小花戏”等,通过精心设计的研学课程,不再是静态的陈列,而是变成了学生可以亲手触摸、亲身参与的文化实践。“左权开花调”县级非遗代表性传承人王丽霞对此深有感触:“让他们亲手做、亲口唱,才能在心中种下种子,从而保持对传统文化深深的热爱。”

“目前,泽城、桐峪、老井三大片区已形成各具特色、互补协同的发展格局。”展望未来,张亚俊表示,“我们将继续深化‘艺术引领、文旅融合、产业延伸’的发展模式,积极推动‘写生+’模式向更广领域拓展,让更多村庄共享发展成果。”

一支画笔绘新景,艺术乡建启新篇。从昔日“养在深闺”到今日“名动四方”,从传统农耕到艺术赋能,左权县以独特的自然资源与创意产业相结合,为乡村振兴注入澎湃动能。

(来源:山西日报)