编者按:10月25日,2025世界顶尖科学家论坛开幕式暨2025世界顶尖科学家协会奖颁奖典礼在上海临港中心举行,开启一场全球最强大脑的顶尖思考和头脑风暴。人民日报中央厨房大江东-复旦融媒体创新工作室再度推出“走近科学大咖”系列融媒体作品,洞开十位全球顶尖科学家的智慧之门,记录他们的科学探索、人生感悟和近乎奇异的故事,不仅传递科普,也试图实现一场跨越学科、年龄与文化的对话。

这是人民日报上海分社与复旦大学新闻学院深化合作、优势互补的成果,也是双方共同推进全媒体传播研究与实践的一次探索。采访活动得到2025世界顶尖科学家论坛的指导和帮助。敬请关注。

首位采访对象,是刚刚获得2025年顶科协奖“生命科学或医学奖”的科学家韦斯·桑德奎斯特。

“那里就是落基山脉,那儿是我的家,步行15分钟就到了犹他大学。”讲座尾声,桑德奎斯特指着大屏幕上长长致谢名单背后的群山环绕,“我每天看到这些山,它们带给我很多灵感。”

大山怀抱中的桑德奎斯特,研究视线却聚焦在最微小的自然奇观。

10月23日,2025世界顶尖科学家论坛开幕前夕,韦斯·桑德奎斯特登上复旦大学江湾校区生命科学学院报告厅的讲台,他用各类动画辅助讲解,分子微生物的世界地图缓缓展开——绿色的ESCRT-III(ESCRT,内体分选复合物)形成穹顶状的结构,VPS4蛋白抓住了缠绕着的ESCRT-III尾巴,几个分子合力完成HIV病毒的出芽……

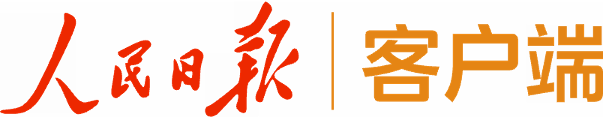

10月23日,韦斯·桑德奎斯特接受大江东-复旦融媒体创新工作室采访。徐岑摄

这位HIV病毒研究领域的世界级权威,接受了大江东-复旦融媒体创新工作室的专访。将肩上厚厚的资料包往脚边一放,真诚坦荡、知无不言。他羞涩地笑着承认,“我之前说过HIV病毒衣壳像冰淇淋甜筒一样,就被实验室的伙伴笑话了”。

“堪称典范”——破解艾滋病防治关键难点,“催生”长效防艾药物

桑德奎斯特在黄浦江夜游中开始首次中国之行。“昨晚我们乘船看到了亮闪闪的‘上海三件套’,国际大都市的活力扑面而来。”

2025世界顶尖科学家协会“生命科学或医学奖”授予康奈尔大学分子生物学与遗传学系细胞与分子生物学名誉教授斯科特·埃默尔和犹他大学生物化学系特聘教授兼系主任韦斯·桑德奎斯特,表彰他们在受体膜蛋白转运与降解细胞机制研究中的突破性发现。该机制与病毒出芽、感染进程及人类免疫缺陷病毒药物干预密切相关。

通俗地说,在过去几十年,两位科学家完成了一段互补的科学研究,从不同环节破解了艾滋病防治的关键难点,为长效艾滋病预防药物的诞生,作出了关键贡献。

10月23日,大江东-复旦融媒体创新工作室采访韦斯·桑德奎斯特现场。徐岑摄

去年,两位科学家还共同获得有“诺奖风向标”之称的路易莎·格罗斯·霍维茨奖——该奖由哥伦比亚大学设立已经58年,致力于表彰医药科学的突破性工作。过去113位获奖者中,有51位科学家最终摘得诺奖。

“斯科特·埃默尔教授和韦斯·桑德奎斯特教授的成就,完美诠释了基础科学研究如何通过揭示生命机制,最终转化为具有全球健康影响力的实际应用,堪称科学造福人类的典范。”“生命科学或医学奖”遴选委员会主席兰迪·谢克曼评价。

10月25日,因这场科学防治HIV病毒的接力,两位科学家在世界顶尖科学家论坛活动现场共同领奖。

“2024十大科学发现之首”——冲过了防艾“终点线”

这是一场跨越数十年的科学接力,而桑德奎斯特是其中关键一棒。

“你可以想象,吹泡泡的时候,泡泡会膨胀,但里面的东西没法出逃。”桑德奎斯特获顶科协会奖的研究,主要探讨的是ESCRT如何帮助HIV病毒出芽。他把病毒出芽的过程比成吹泡泡,而ESCRT就是帮助病毒离开“泡泡”的一个机制。

HIV病毒通过攻击辅助T细胞来摧毁人类正常免疫系统,而HIV病毒颗粒经出芽从其附着的辅助T细胞上释放。

“实验室里,我们关注的核心问题就是两个。一是了解病毒的衣壳(capsid),这个结构在病毒的中心位置,负责病毒的复制。二是理解病毒如何运用衣壳去完成自身复制。”桑德奎斯特团队发现,只要稍稍改变病毒衣壳,病毒就会十分“介意”,无法继续传染。

全球推广的“鸡尾酒”疗法,患者需要终身每日服药以抑制病毒。他们的新发现扭转了这一局面。有人比喻,相当于直接给细胞装了“防火墙”。

基于桑德奎斯特实验室的突破性发现,吉利德科学公司研究开发药物来那卡帕韦(Lenacapavir),以“一年两针”开启了HIV病毒的长效治疗时代。2025年发布的临床三期研究显示,“该药几乎比已知任何治疗HIV的药物要有效至少十倍。”桑德奎斯特说。

注射一次,药效半年,可以提高预防HIV的效率。桑德奎斯特指出,“如果人们为了自己没有得的病每天服药,预防的服从性会很低”。桑德奎斯特预想,新药必然改变未来HIV防治的轨迹。

两位科学家摸清了HIV病毒复制、逃逸的规律,研发出效力持久的药物“精准打击”——经过缓释设计的来那卡帕韦,是FDA(美国食品药品监管局)批准的第一个一年仅需两次给药的HIV预防药物。在涉及数万人的多项临床试验中,来那卡帕韦在预防HIV上显示出近乎100%的功效。为此,《科学》杂志将来那卡帕韦评为2024年度“十大科学突破”之首。

这场科学接力冲破了曾遥不可及的那条终点线。

10月23日,韦斯·桑德奎斯特在复旦大学分享研究成果。杨漠昀摄

2025年6月18日,来那卡帕韦获得美国药物监管局批准,桑德奎斯特和吉利德科学公司病毒学家托马斯·西拉共同登上2025年《时代》杂志全球100位最具影响力人物榜单。同一天,他还摘得沃伦·阿尔珀特奖。2025年7月14日,世界卫生组织发布指南,建议为预防艾滋病毒,将每年两次注射该药作为一项重要措施。

今年的1月2日,吉利德宣布,中国国家药品监督管理局正式批准来那卡帕韦注射液及片剂进入中国市场。

世卫组织的统计显示,2024年底,约有4080万艾滋病毒感染者,该年约有63万人死于艾滋病毒及相关原因,约130万人新感染,其中包括12万名儿童。要使新药惠及更多人,作为一名基础研究科学家,桑德奎斯特认为“还要许多人做许多事”。大约65%的HIV感染者来自非洲地区,“要把HIV药物带到发展中国家”。

“定义创新的不是速度,只要给年轻人时间和空间,以及必要的支持,他们就会发光”

42年的科研历程,桑德奎斯特回忆起最初对HIV病毒衣壳的研究,“之前相关研究相对平静,没人想到这些衣壳实际上能发挥大作用,我们也很惊讶。这恰恰是科学研究的意义:因为你从来不知道答案。”

极致的耐心,极度的坚持。沉默的落基山脉见证着实验室中一个个微小的成果,它们似乎与改变HIV防治轨迹的大成就并不相交,“其实我们大部分时间就是在实验室里解决小问题。”他了解科研系统的“底层逻辑”——想攻克难题,就要花时间。

攻关路漫漫,需要忍耐,也需要支持。桑德奎斯特认为,支持基础科学研究非常重要,“没有过去30年来美国国立卫生研究院(NIH)的资助,我们不会有这样的成果,也就不会有来那卡帕韦的诞生。”

英雄所见略同。负责主持桑德奎斯特复旦讲座的,是复旦大学特聘教授顾正龙,他谈到桑德奎斯特整个研究的特别之处,“很有意思,最后的成果和之前预期的并不一样。他们最开始只是试图了解HIV病毒颗粒是如何组装的,最后他们发现病毒的衣壳十分‘易碎’。”他感慨,“做任何科研,特别是开始的时候,100%要坐冷板凳。定义创新的不是速度,只要给年轻人时间和空间,他们就会发光。”

此次与斯科特·埃默尔一同分享世界顶尖科学家协会奖“生命科学奖或医学奖”,桑德奎斯特称埃默尔是该领域之父,完成了“绝对的、奠基性的研究”,“实际上我们并没有真正意义上的合作,即便我们是朋友而且认识很久。但他的研究启发了我许多,我们的研究是互补的。”

有趣的是,埃默尔的成功正是基于长时间的酵母筛选研究,桑德奎斯特长期以来的工作,则是一个个筛选基因突变的性状——假如没有最终的成功,是不是听着都暗淡?

科研竞争越来越“卷”,桑德奎斯特实验室每五年向美国国立卫生研究院提交报告,讲述研究如何重要以及之后的研究计划。在HIV研究领域中,只有10%的优秀项目能得到该研究院资助。这一比例自2019年起升至15%-20%。不过,经费即将缩减。

“以前,只要展现出项目进展,就能拿到下一次资助,但现在变得越来越不确定。”他认为,持续的资金来源非常重要。这才能滋养一代又一代的科学家在基础科学研究中积累出划时代成果,“你不能一边经费缩减,一边还期待美国科学能像过去几十年一样发展得这么成功。”

大江东-复旦融媒体创新工作室向韦斯·桑德奎斯特赠书。徐岑摄

桑德奎斯特感叹:“科学很困难,经常失败。但或许是一档播客,或许是一次阅读,当你把这些领域连接起来,交点处就是重要的科学发现。”

中国如今“爆炸性”地出现在国际科学舞台上,是一件“非常令人兴奋的事情”,他说,“我想美国还会继续作为科学领头羊。但现在,许多美国年轻科学家都在想:美国科学的未来在哪里?”

他不断问复旦学生:你正在研究什么问题?

讲座开始前,桑德奎斯特留出时间,与复旦大学谈家桢创新班的学生面对面交流。

他一个个问学生们的中文名字,嘴里还在复述,窗外的暖阳在他肩上洒满光芒。

生命科学学院2023级本科生郭子涵深深记住了桑德奎斯特常问的两个问题:“你正在研究什么问题?”“你以后想要做什么?”

韦斯·桑德奎斯特与谈家桢创新班的学生交流。徐岑摄

博士后期间,桑德奎斯特也如此走进1982年诺贝尔化学奖得主、英国科学家亚伦·克鲁格所在的英国剑桥分子生物学实验室。1989年12月,师生二人发表论文研究DNA的构成机制。

“我在那里学到最多的是去攻克重要的问题。”桑德奎斯特记得,在那个实验室,所有人都在问彼此正在研究什么。他说:“如果你没在研究重要的问题,那应该反问自己:为什么?”

如今,在他1992年着手建立的实验室中,团队成员最关注的是HIV病毒的生命循环。

他的办公室悬挂着八幅HIV病毒的图片,“这些病毒带来许多痛苦,但从分子层面上来讲,病毒复制过程其实非常漂亮。”桑德奎斯特惊叹,“一个细胞里面是多么拥挤,所有东西都在互相碰撞。但所有分子都知道自己最后应该去哪里,就像一个忙碌的地铁站。”

看上去,科研不是他的“工作”,而是他的“热爱”。他笑说,科学家或多或少都有些“科学上瘾”。几十年间,他的团队培养很多蛋白和细菌。“它们有点儿臭。”桑德奎斯特大笑。妻子曾说他天天看显微镜,回家身上一股“细胞味”,“但她还是爱我的,她是一个很宽容的人”。

韦斯·桑德奎斯特(前排右四)和他的实验室成员。图片来自网络

桑德奎斯特团队氛围轻松,互相协作,“他们对科研充满热情,这就是我们想要的——我们想要周六还愿意去实验室看实验结果的那些人!”

受到桑德奎斯特影响的,还包括他的女儿。艾米丽·诺拉·桑德奎斯特刚从哈佛大学药学院毕业,决定成为一名医生,正进入紧张的实习期。桑德奎斯特说:“我们很为她骄傲!”

统筹:吴焰 李泓冰 伍静

记者:曹玲娟

实习生:徐岑 李汶眙 杨漠昀

出品:人民日报中央厨房-大江东工作室 大江东-复旦融媒体创新工作室