山西这片遍地是古迹的土地上

山西这片遍地是古迹的土地上

总是给人以惊喜

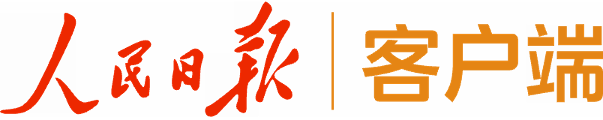

汾城镇

临汾市襄汾县里一个普通的镇子

比起周边平遥古城、陶寺遗址、关帝庙

知名度并不高

却完整保留了一个乡土中国的县治城邑

古镇街道,还保留着上世纪的风貌

走进汾城镇的街道

电器城的音响震着流行曲

饮食店的吆喝裹着热油香

电动车在略带泥泞的路面穿梭

电线在屋檐间缠绕

无不证明这就是一个

普普通通而又熙熙攘攘的乡镇

古镇骑楼

古镇骑楼

可当转弯穿过骑楼

嘈杂褪去

数百年的时光仿佛被按下回溯键

明清时期的古建筑群骤然铺展眼前

恍惚间不知今夕何夕

仿佛一下进入几百年前的太平县县城

汾城骑楼

汾城骑楼

汾城的故事

上溯战国汉魏

唐初曾是尉迟恭的封地鄂公堡

旧名太平县

1914年改称汾城县

1954年汾城与襄陵合并为襄汾县后

县治搬走,这里成为一个普通乡镇

时光在汾城短暂停留

作为千年县治

汾城的骨架从未变过

以鼓楼为中心,四条大街向东西南北辐射

城墙残痕隐约可见

府衙旧址、钟鼓楼轮廓尚存

城隍庙、文庙、社稷庙等核心建筑

更是留存得格外完好

这在全国范围内都属少见

城隍庙

城,城墙也

隍,城池也,有水曰池,无水曰隍

城隍是中国传统民间信仰中的城市守护神

掌管城市安危、监察善恶、护佑民生

各地众多的城隍庙既是信仰中心

也是民间举办庙会、文化活动的重要场所

牌坊

位于东西两侧跨街而立

东侧鉴察坊

西侧翊镇坊

均为四柱三楼式木构

监察指城隍监督民间道德、惩恶扬善

翊镇指城隍佑护兵灾水旱

镇守一方平安

照壁

琉璃照壁中心图案是麒麟

四周龙纹、仙人、团花,色彩依旧鲜亮

上下联目前尚可辨识的各六个字

“生了死死了生,人化物物化人”

讲的是万物循环

正门对面是一对石旗杆

三节两斗结构

基石被做成供案形状

刻如意纹和力士

古拙又精致

山门

山门,匾额上书“显佑伯”

表明这座庙里奉供的是县级城隍神

洪武二年

明代开国皇帝朱元璋下诏加封天下城隍

并规定了城隍的等级

府级的城隍为正二品威灵公

州级为正三品灵佑侯

县级为正四品显佑伯

侧面也说明了这座建筑的始建年代

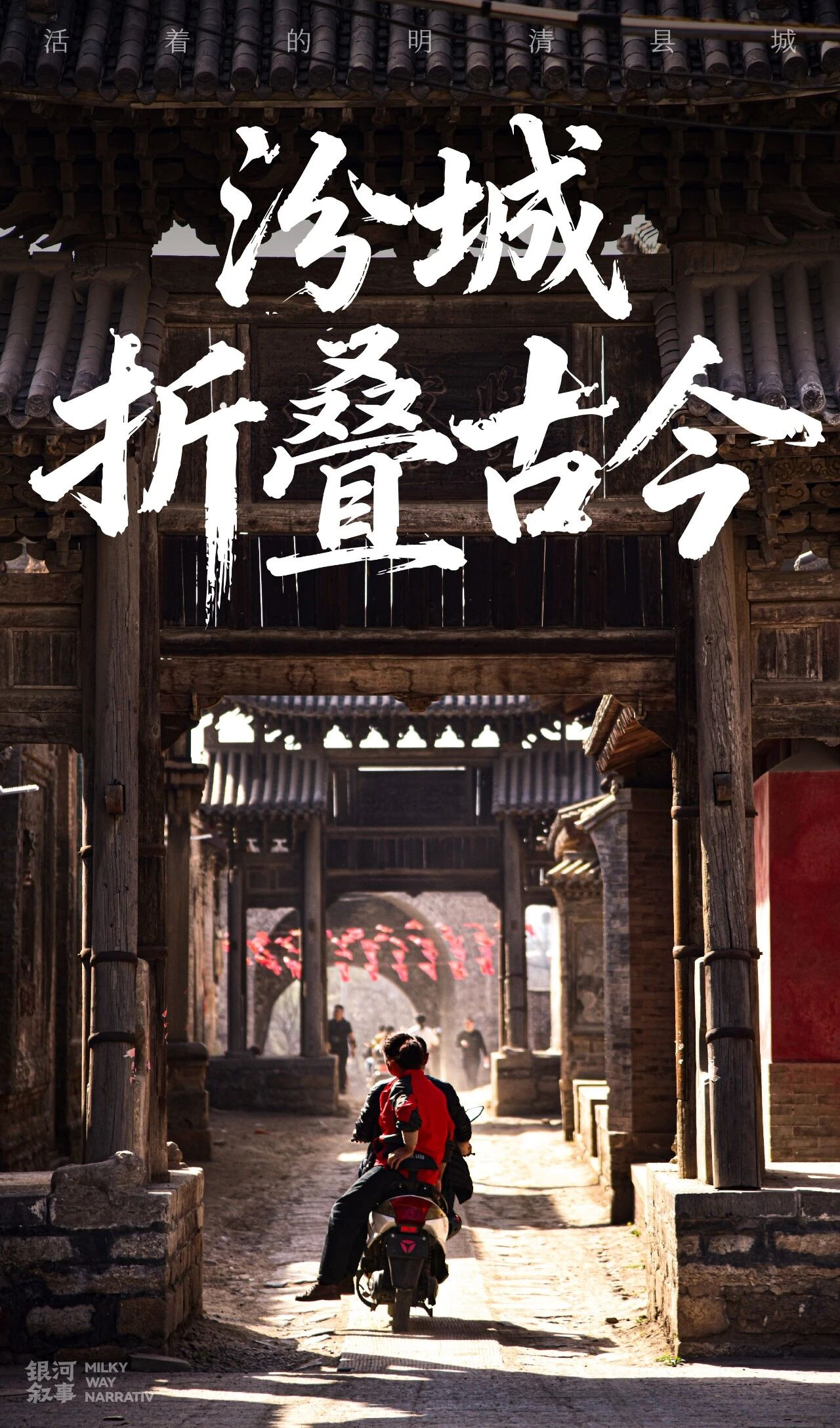

文庙

戏台是城隍庙最具特色的建筑

坐南向北

高大台基中间留有日常行走的通道

搭上台板就成戏台

戏台

自古以来戏楼朝北是规矩

面对正殿主神

毕竟唱戏的首要目的是取悦神明,保佑平安

梁架硕大,结构精巧

有元代建筑痕迹

是研究古代戏台形制的重要实例

殿宇

庙内保存完整的格局

甚至树木都是明初所植

建筑的彩绘早已斑驳

依稀能看到当年风采

文庙

文庙,是汾城的文脉根源

这里供奉孔子

承担着知识传播

教化民众的教育职能

各地的文庙建筑布局有严格的程式化格局

文庙

孔子被历代尊为“至圣先师”

是传统社会文化、道德与教化的象征

文庙作为祭祀孔子、传承儒学的核心场所

具有超越一般官署的崇高地位

下马落轿体现对孔子与孔庙的尊重

下马石石碑

三间四柱三楼石坊式

仿木构石雕庑殿顶

顶脊为卷龙纹

内外八根斜撑石柱角上有八只卷曲卧狮承托

柱身浮雕云龙与鱼纹

中间阑额正面刻“棂星门”

棂星门

背面刻“金声玉振”

“金声玉振”

两侧砌有砖雕花墙

中心镶嵌琉璃团龙

两侧开外八字砖墙

寓意“有教无类”

东角门楣刻“德配天地”

西角门楣刻“道冠古今”

尽显对孔子的尊崇

文庙

泮池也是孔庙制式建筑不可或缺的。

上古最高教育机构辟雍,

根据记载四方建筑四周是圆形水池,

文庙减半,为两个九十度扇形的水池。

上架一座石桥,

名曰状元桥。

文庙殿宇

主体建筑围合成一进或者多进院落

是文庙的核心部分

承载不同的功能

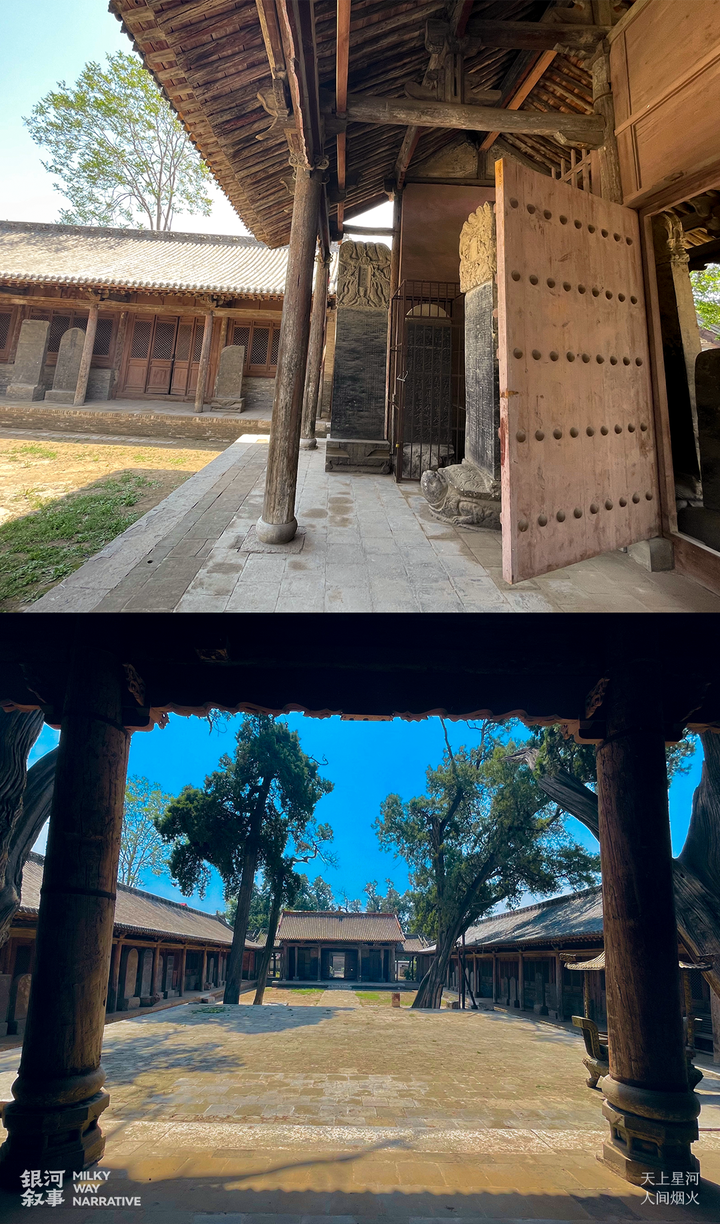

汾城文庙的“镇馆之宝”

是殿廊上林立的古碑

文庙石碑

其中好几通皇帝御碑

更有明代才子文征明手迹的诗碑

石碑

据《太平县志》记载

从宋代至清代

汾城(古太平县)共培养岁贡以上

学子 795 人、进士 47 人

仅明清两代

任职京官、知府、知县者就达 421 人

目前古镇尚存文庙、县学、试院、

九层文峰塔(学前塔)、文昌祠等

一整套文教设施

足见当地崇文重教之风

文峰塔

文峰塔

同时汾城也保留了很多八九十年代的建筑

让人有种时光穿梭的感觉

央视热播的电视剧《小巷人家》

也是在汾城镇取景拍摄

《小巷人家》剧照

如今的汾城镇

最动人的也许并非格局的完整、建筑的完美

而是那份“活着的历史感”

——当地居民依旧在古建筑群中穿行、生活

烟火气与百年古建交融

仿佛时光只是换了人们的着装

其余一切都未曾改变

古镇街道

(来源:人说山西好风光)