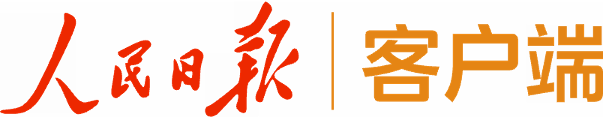

此刻,坐在世界顶尖科学家论坛采访室的,是两度诺贝尔奖得主、化学家巴里·夏普利斯。不同于会场里大部分西装革履的科学家,这位84岁的高个子老先生显得格外松弛随性——深灰色针织衫搭配休闲裤,泛旧的帆布帽信手搭在膝上。

他的学生们称夏普利斯教授是“社恐”,喜欢窝在办公室,不太适应站在聚光灯下的感觉。但一聊到化学,他立刻打开话匣子——从化学反应到自然法则,从科学哲学到童年回忆,几分钟内话题就弹跳了好几次。夏普利斯有独属于自己的概念宇宙,他在词语间跳跃、舞蹈,说到兴头时还会双手大力做手势。“我的脑袋从不安静”,他自嘲。

10月24日,夏普利斯接受大江东-复旦融媒体创新工作室专访。 伍静摄

从海洋到实验室,他在元素周期表中“钓鱼”

马纳斯宽河在新泽西东部汇入大西洋,这个海湾的夏天总浸在咸湿的阳光里,这是夏普利斯小时候出海的地方,也是他最初的实验室。

6岁时,父亲送了他一艘小艇,船上的舷外发动机给了他最初通往大海的动力。他自称是“资深的少年渔民”,但让他兴奋的并不是钓到大鱼——而是寻找泥沙底层的蠕虫,找到不被轻易察觉的新生物,满足好奇心,是他此生最大的乐趣。

夏普利斯年少时。 资料图片

1970年代在麻省理工学院工作时,他对“有趣化学反应”开展了漫长的追寻,他称自己在元素周期表中“钓鱼”。尽管在29岁时因实验室事故丧失一眼视力,如今又需借助助听器交流,他依然顽强地向化学的海洋中甩去“钓竿”。多年来,果真有一些未知的化学成果如新生物般出现在他面前,其中一些无心的发现最后呈现了极大的价值,在不对称催化领域发明了多个以他名字命名的化学反应。“下一次抛竿,偶然性可能又会给人一条好鱼”,他总是坚信。

在实验室,他在每个试剂瓶上都用笔画上化学结构式,这是他自大学以来就留下的习惯,他的学生、美国斯克里普斯研究所教授吴鹏说:“这就像在他人的名片上画上肖像”,直观才能带来更精准的思考。他喜欢翻阅化学目录试剂册和德文原版共48册的《合成科学》,等待新奇的想法蹦出来。更疯狂的时候,他甚至会亲自尝一尝化学试剂。

这是他最常见的姿态——自由地畅想探索,而不是伏案写作。他直言自己讨厌写论文,这位两获诺奖的教授在顶级科学刊物《科学》《自然》上仅发表了2篇论文,“论文的存在,让人们陷入了荒谬的竞争:纠结谁该署名,谁做的贡献多。我根本不在乎,我只关心能不能完成研究,钓到那条‘好鱼’。”

有些科学家对待自己的研究就像父母对自家孩子一样,容易无视缺点、不断维护,甚至深陷其中无法自拔,夏普利斯认为,“这是导致人类创新思维受限的一个原因——当你对某个想法产生情感依附时,它就不再是一个可以客观评估、随时剔除的方案了。”

他就常常毫不留情地“杀掉”自己的点子。他总会冒出各种奇思妙想,随后立即去做实验验证,如果失败便迅速抛诸脑后,转头去做下一个。在他手里,大部分假设会被“杀掉”,最终“杀不死”的——就成了伟大的发现。

“科学是没办法被证明的,它只能被证伪”,他的学生、上海交通大学化学化工学院教授董佳家解释道。“许多科学家过不了这一关。”

诺奖超越诺奖:受奖时对获奖领域已“不感兴趣”

“简单实用”是贯穿夏普利斯化学研究生涯的核心哲学。这一准则不仅为他叩开了两次诺贝尔化学奖的大门,更颠覆了学界“复杂才是前沿”的固有认知。

2001年,他因不对称催化合成反应斩获诺贝尔化学奖。在万众瞩目的颁奖典礼上,令全场错愕的是,他在演讲中将话题引向了与不对称催化合成毫无关系的点击化学。在顶科论坛的现场,他告诉记者:“当时不对称合成已经不再引起我的兴趣,我觉得它并不那么重要了,我以后也不会再涉足这一领域。”

点击化学的雏形起于1998年。这一概念的核心,是打破“为合成而合成”的桎梏——以分子功能为导向,借由小分子单元的“简单拼接”,快速可靠地完成无限多样分子的化学合成。

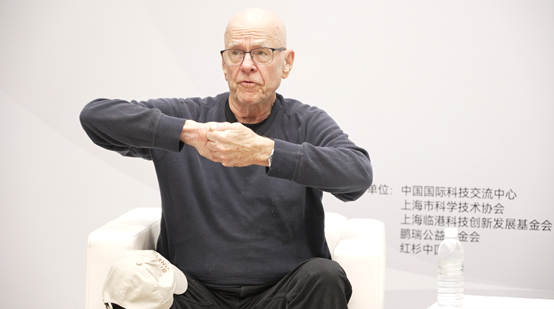

夏普利斯在采访中解释点击化学,就像汽车安全带扣合时那样精准、高效。 许子睿摄

彼时,在有机化学家罗伯特・伯恩斯・伍德沃德的影响下,有机化学学界痴迷于研究复杂的分子合成,只为证明人类能够制备这样的分子。夏普利斯对“简单”的强调有些“格格不入”。2001年,顶着“诺奖得主”头衔的夏普利斯将自己关于点击化学的论文投给了顶级化学期刊,却被三位重量级审稿人一致退稿。

事实证明,夏普利斯才是对的,2022年,他第二次摘得诺贝尔化学奖,这份荣誉认可了点击化学对整个化学界的颠覆重塑。

相较于数学和物理学,化学在形式上没有普遍的规律性和预测性可言,尤其是合成化学。反应路径的不确定性、产物预测的复杂性,始终是制约研究效率的关键瓶颈。而点击化学的出现,恰恰打破了这一僵局。董佳家解释道:“化学领域从未出现过一个化学过程,能像点击化学这样具有如此高的可预测性。几百年来,化学家始终缺乏一种接近公式、公理级别的研究工具。现在,巴里找到了一个接近物理定律的化学工具,这必将掀起一场覆盖所有交叉学科的深刻变革。”

这场变革的最终结果,是点击化学渗透到科研与产业各领域。“巴里开发的点击化学,已经从一个概念转变为基本的科学方法”,吴鹏如此评价。作为夏普利斯的学生,吴鹏已成为其在点击化学领域生物应用的重要合作者。目前,吴鹏团队正联合夏普利斯实验室,利用SuFEx点击化学反应,研究癌症免疫疗法。

足够简单,也绝对实用,夏普利斯的点击化学就像汽车安全带扣合时那样精准、高效。

“重要的不是分子结构,而是分子的功能”,夏普利斯希望人们理解这一点。面对学界一些只在意漂亮的物质结构而不在意物质实际功能的研究,他忍不住困惑:“如果它没有任何功能,那做这项研究的意义何在?”

如今,年过八旬的夏普利斯仍然走在学术前沿。自2014年起,他与董佳家等人携手研发了新一代点击化学——六价硫氟交换反应(SuFEx),开启了“点击化学2.0”时代。“也许你可以去问问AI,SuFEx有可能获得诺贝尔奖吗?它会告诉你答案。”董佳家的玩笑里,藏着新一代点击化学的无限潜力。

“您在生活中也会践行这种简单原则吗?”

面对提问,他很坦诚:“我希望如此,但说实话,我并不擅长用简单的方式表达,生活中我总是会把事情搞复杂。”话锋一转,“但在化学领域,我从一开始就坚持:要是把研究搞得复杂,通常会为此付出代价。”

“无锋大师”:中国的科学梦,正在实现,正在发生

人们很难想象,中国小说家金庸笔下“重剑无锋,大巧不工”的武道,会与美国双诺奖得主夏普利斯“化繁为简”的化学理念不谋而合。更巧妙的是,“无锋”恰好对应了夏普利斯的姓氏之意(Sharpless)。

夏普利斯与中国的缘分,远不止于学生之间口耳相传的“无锋大师”这个绰号。十年来,他常常往返于上海和圣迭戈,搭建起国际科研合作的桥梁。

上世纪80年代,夏普利斯应戴立信院士邀请,来到中国科学院上海有机化学所开展学术讲座和科研交流;2015年,他主动提出跟上海有机化学研究所合作,并建立了点击化学实验室。此后,上海成为他的学术地图里一个固定坐标,每年都要到访四五次。来到上海,他不住豪华酒店,总是点名要住离有机化学所最近的旅馆,只为每天能尽快抵达实验室。

夏普利斯与太太简在上海。 吴鹏供图

在与上海的诸多联结中,夏普利斯有一个更特殊的身份——世界顶尖科学家协会的共同发起人。从2018年首届世界顶尖科学家论坛启幕至今,这是夏普利斯第六次赴沪参与这一顶尖学术盛会。

谈及全球科研合作,他认为,任何尝试都比单个团队、单个学科“闭门造车”要强。他提供了一个理想机制的形象比喻:“让每个人把自己最好的三个想法摆在台面上,一起讨论可行与否。要是大家都觉得这些想法不够好,就果断弃之不用。”

夏普利斯在2025顶科论坛开幕式致辞。 世界顶尖科学家论坛供图

夏普利斯与中国的故事,不止于上海,也不止于顶科论坛。复旦大学的刘烽曾是夏普利斯实验室访问学者,如今他的办公桌上仍放着夏普利斯临别时赠予的铜球,时刻提醒着他“要保持简单直接的思考”。几十年来,许多中国学生加入了他在美国斯克利普斯研究所的实验室,他也将自己对分子世界的纯粹热情与科研理念,传递给这群年轻人。他们也把从夏普利斯实验室学到的方法与视野带了回来,成为中国化学领域的一股中坚力量:上海交通大学的董佳家,浙江大学的高兵,中山大学的李苏华,南京大学的李劼……他们正在塑造中国化学的未来。

夏普利斯与采访团队合影。 卢栩人摄

谈起中国学生时,夏普利斯毫不吝啬对他们的夸奖:“中国学生有雄心壮志,渴望成功,并且动力十足。这就是中国科研飞速发展的优势所在。”

谈及诺奖与中国,夏普利斯说,“说实话,你们实现梦想的那一天,早该到来了。这一切正在发生,非常令人振奋。”

统筹:吴焰 李泓冰 伍静

记者:巨云鹏

实习生:肖弈佳、赵若楠、李彤、许子睿

特邀顾问:复旦大学新闻学院教师夏天怡

出品:大江东-复旦融媒体创新工作室