|

数据来源:文化和旅游部 |

深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,推动文化遗产系统性保护和统一监管督察。

——摘自“十五五”规划建议

最近,我正和繁峙晋绣非遗工坊的绣娘们加紧赶制一幅《千里江山图》。这件作品专门为明年的展会定制,要绣七八个月。

很多人可能没听说过繁峙。我们地处山西东北部,曾是国家级贫困县,山西省级非遗代表性项目民间绣活(繁峙晋绣)就诞生于此。

繁峙晋绣以色彩浓艳、造型古朴、针法粗犷著称。我22岁拜师学艺,摸爬滚打,从学徒成长为山西省工艺美术大师。十几年来,我亲历过繁峙晋绣面临传承断层、市场萎缩的困境,也见证了这几年在各方支持下的传承和创新。老技艺如何焕发新生机?人才是关键。

“十四五”时期,我参与创建的晋绣坊乘着政策东风,面向群众开展刺绣技能培训,政府为参训学员发放补贴。我们在全市建立了7个工作站,培训了3000余名妇女,其中2000多名签约成了家庭绣娘。几年时间,晋绣坊培养各级非遗代表性传承人21名,固定绣娘从十几名增加到70余名。我们还与太原理工大学轻纺工程学院建成产教融合实训基地,非遗代表性传承人常年在繁峙县各级学校开展“非遗进校园”活动。

非遗融入现代生活,才能更好传承发展。晋绣坊以用促保,进行了诸多探索。比如,将“龙凤呈祥”“富贵牡丹”等吉祥图案绣在手包、家居饰品、文创礼品上,开发五台山、雁门关、平型关等山西文化系列产品;引进太原一家制衣公司,拓展客户群体。为保持晋绣韵味,我们坚持纯手工绣制,在关键针法和核心图案上制定基本标准,在配色、细节处理上鼓励绣娘保留个人风格。

酒香也怕巷子深,多亏政府搭平台,各种展会为我们打开了市场。从山西文博会、山西品牌丝路行,到北京文博会、深圳文博会,我们每年参加十几场展会,一半订单通过展会达成。经过几年努力,晋绣坊年销售额从几十万元增长至数百万元,繁峙晋绣真正成为富民产业。

这几年,繁峙晋绣传承利用不断深化,很多绣娘借此更好实现了人生价值。有一名绣娘,因遭遇意外瘫痪近20年,一度很消沉。自从拿起绣针,她话多了,笑容回来了。受此启发,我们定期开展面向残疾人的培训,帮助更多妇女在家门口就近就业创收。

2022年的一次活动中,我们得知繁峙县兴旺庄村正在发展乡村旅游,希望引入文化产业。晋绣坊也有意扩大规模,双方一拍即合。很快,村里建成了一间300平方米的实训基地,能同时容纳100多人培训学习。实训基地的落成,既丰富了村里的旅游业态,又提高了晋绣坊的知名度。今年,我们在原址扩建了1000多平方米的新基地,集晋绣展示、研学参观、技能培训于一体,为乡村全面振兴再添一份力。

今年,晋绣坊入选全国第二批“非遗工坊典型案例”。我们深感荣幸,更知责任在肩,一定保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的晋绣技艺,跟更多繁峙绣娘一起绣出更美好的生活。

展望“十五五”,我的愿望是让繁峙晋绣多多走出去,名气再大些,赢得更多人喜欢。这条路不容易,但我相信,只要一步一个脚印,总会离目标越来越近。

(作者为繁峙晋绣非遗工坊负责人,本报记者付明丽采访整理)

■延伸阅读

非遗融入生活,助力发展

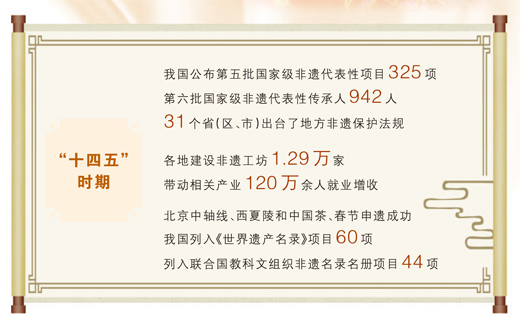

非遗的生命力在于传承和创新。“十四五”时期,我国非遗保护的机制更加完善,实践更加生动,传承队伍更加壮大,非遗更加见人见物见生活、可知可感可体验,展示了助力经济社会发展的广阔前景。

目前,31个省(区、市)出台了地方非遗保护法规,非遗保护中心、非遗馆和非遗协会等各方力量积极参与,形成了共同推动非遗保护的良好社会氛围。非遗有机融入生活,元宵赏灯、重阳登高等让节日更有仪式感,八段锦、太极拳等成为大众喜爱的锻炼养生方式。

推动传统传承方式和现代教育体系相结合,全国100余所高校设立了非遗保护本科专业和相关研究方向,200余所高校积极参与中国非遗传承人研修培训计划,超过10万名非遗传承人走进大学课堂,中小学也培养出了一大批“小小非遗传承人”。越来越多的年轻人、外国人学古琴、赏昆曲、穿汉服等,非遗传承越来越年轻化、生活化、时尚化、国际化。

“手艺养活一家人,非遗振兴一个村”,各地建设非遗工坊1.29万家,带动相关产业120万余人就业增收。进景区、街区、社区,非遗之光点亮群众文化生活,消费潜力不断释放。游陕北看秧歌、到贵州听侗族大歌、去四川自贡赏灯会……很多非遗成为地方名片,“非遗+旅游”“非遗+时尚”深度融合。

放眼未来,进一步扎实做好非遗系统性保护,找准非遗与现代生活的连接点,中华优秀传统文化将在新时代继续焕发蓬勃生机。

(本报记者翟钦奇整理)