公元前138年,张骞出使西域,越雄关、穿大漠,用坚实的脚印,写下了丝绸之路最初的诗行。公元166年(东汉桓帝延熹九年),罗马帝国安敦王朝的使者由海路经日南来到中国入贡,中国通往印度、欧洲的海上丝绸之路正式开通。丝绸之路是如何起源的?共建“一带一路”国家气候环境怎样?气候对风土人情有何影响?我们一起来看!

丝路起源与沿途气候如何?

丝绸之路作为历史上最重要的贸易网络之一,连接了东方和西方,促进了文化、宗教、技术和商品的交流。公元前138年的西汉时期,统一了中原地区的汉武帝派遣使节张骞出使西域,其形成的基本干道成为丝绸之路的开端。之后的千百年间,丝绸之路已不再是单一的道路,而是一个庞大的陆海贸易网络。陆上丝绸之路起始于古代中国长安或洛阳,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。海上丝绸之路的起点主要是广州和泉州,穿过印度洋进入红海,抵达东非和欧洲的国家。海陆两条路线是中国与外国贸易往来和文化交流的通道,并推动了沿途各国和地区的共同发展。

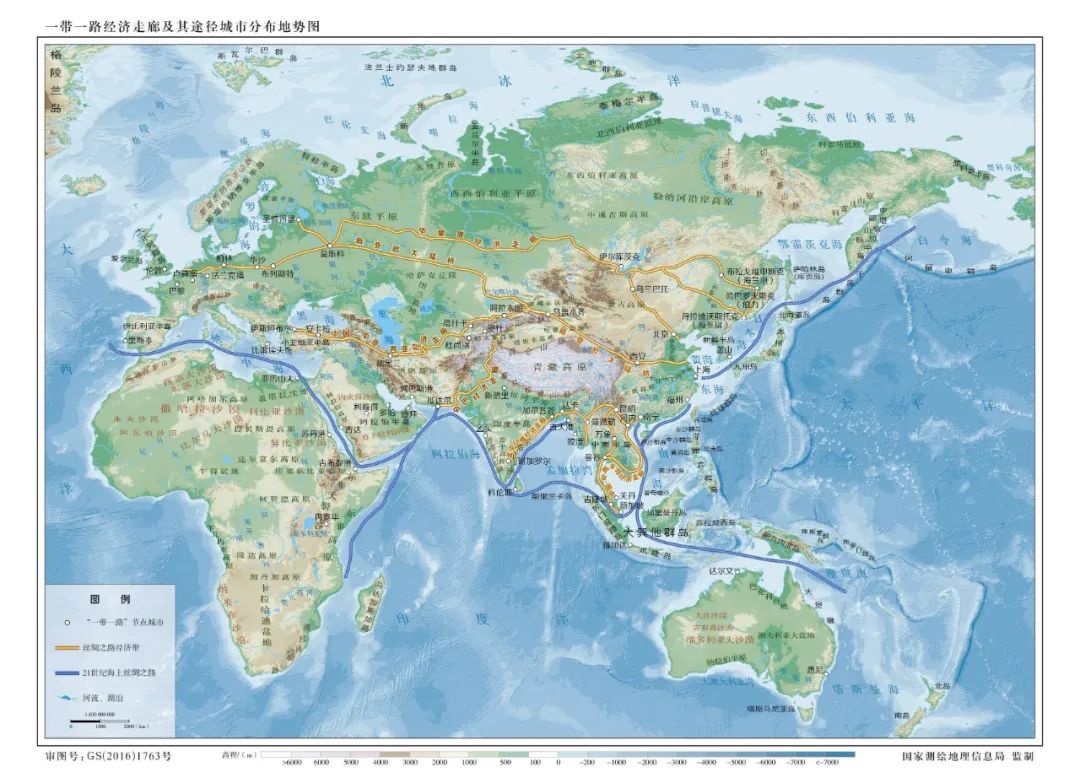

“一带一路”经济走廊及其途经城市分布地势图

穿梭在这个贸易网络中,人们需要面对各个文明中心之间复杂多变的气候挑战。古丝绸之路穿过中国的西北地区,由于西北深居内陆,距海遥远,再加上高原、山地地形较高会阻挡湿润气流,因此当地气候干旱,多为广袤的沙漠和戈壁沙滩景观。在经由中亚地区时,由于身处欧亚大陆腹地,高山阻隔了来自海洋的暖湿气流,因此造就典型的沙漠气候、草原的大陆性气候,突出的气候特征是干燥、温度变化剧烈,有些地方白天最高气温和夜晚最低气温之间可相差20℃至30℃,例如在帕米尔高原曾有过日温差40℃的记录。当抵达地中海时,则又是另一番气候图景——地中海沿岸冬季受西风带控制,锋面气旋活动频繁,气候温和、降水丰沛;而夏季在副热带高压的控制下,干热少雨。最终到达欧洲时,由于平原辽阔,从大西洋吹来的湿润西风能深入内陆,加上北大西洋暖流的影响,使得大部分地区的气候具有温和湿润的特征。

这些多样性的天气气候条件虽然对当时行走在丝绸之路的商人和游者提出了挑战,但也为世界各地的文化和技术交流提供了机遇。商人和游者通过逐渐了解各种气候条件,发展出更为复杂和高效的贸易网络,推动促进了不同文化的交流与繁荣。

气候对风土人情有何影响?

“一带一路”覆盖范围地域辽阔、地貌多样、地形复杂,横跨多种不同类型的气候区,而这些气候环境又深刻影响本国本地区的社会风俗和文化传统。

茶马古道天台山段

让人口舌生津、食指大动的各地美食,就是气候影响的产物之一。例如,炎热的气候条件使南亚发展出利用大量香辛作料进行烹饪的方式,风行于各国的咖喱则是这一饮食习惯的典型代表。而中欧地区气候的大陆性特征比较明显,当地饮食中水产比例相对较少,肉类以猪肉和牛肉为主。例如,波兰最著名的美食之一波兰香肠就是以猪肉为主要原料,匈牙利“国菜”级别的“硬菜”Beef Goulash则是土豆烧牛肉。俄罗斯气候寒冷,在饮食上对热量要求相对较高,俄式菜一般油脂和蛋白质含量较高,口味浓厚以刺激食欲,同时当地人习惯饮酒取暖,其传统酒精饮料伏特加就以“有烈焰般的刺激感”闻名全球。

服饰和建筑也打上了较为直观的气候“印记”。以中亚地区为例,这里沙漠广布,气候炎热干燥,绿色植被少,水资源匮乏,环境承载力十分脆弱。受极端气候条件影响,当地服饰通常宽松透气,利于散热,民居往往具有墙厚、窗小的特点,以适应当地白天炎热、昼夜温差大的气候特点。而在辽阔的蒙古高原上,气候为典型的大陆性温带草原气候,冬季漫长严寒,风雪极强,加上游牧生活影响,其服饰必须有较强的防寒作用且便于骑乘,因此,长袍、坎肩、皮帽和皮靴自然就成了当地人的首选。而圆形尖顶、覆有厚毡的蒙古包,具有就地取材、易制作拆装且空气流通、采光条件好等优点,在传统游牧生活时代,成了当地民居的常见形制。

在部分民俗中也可一窥气候的影响。东南亚地处热带,高温、潮湿的气候特征催生出独特的风俗习惯。例如,每年4月13日至15日是泰国的宋干节——这也是泰国一年中最热的时候,人们相互洒水,以期清除所有的邪恶、不幸和罪恶,并怀着一切美好和纯净开始新的一年。在柬埔寨,最重要的传统节日“送水节”一般在每年的10月至11月举行,标志着一年中雨季的结束和捕鱼季的到来。