——记北京大学讲席教授 宋晓东

天高地迥,觉宇宙之无穷。地球是人类已知的唯一孕育和支持生命的天体,其久远的历史引得人类对地球的神秘不懈探索。地球内部是怎样的?它是如何运行的?是什么样的内部结构推动了地表的板块运动并创造了宜居的环境?地球的磁场是如何产生的?什么是地球的内核?它有哪些神秘且复杂的变化,这些变化对我们的生活有哪些影响?地球内核差速旋转、地球内部结构和运行过程、特大地震发生机理等种种久而未解的科技难题和各种假说有待破解。

宋晓东在北京大学办公室从事科研工作近照

作为地球物理学领域的国际知名学者,北京大学讲席教授宋晓东从事地球内部物理研究30余年,斩获了多项国际荣誉。“科学无国界,心中有祖国。” 怀着对科学的热情和爱国的情怀,他当年毅然辞去了美国终身教授职位,回国前保持着跟国内的合作,回国后承担了多个学术领导和国家重大项目任务,并于2023年被增选为中国科学院地学部院士有效候选人。针对久而未解的科技难题,宋晓东提出的多个开拓性观点,不仅揭示了地球中心的奥秘,还对地震学和地球物理学多方面作出了重要贡献,揭开了地球的神秘面纱,带领人类走进地球神奇的“内心”世界。

揭示地球内核差速旋转及其摆动

地球内核在哪里?什么是地球内核的差速旋转?“地球是由一个一个圈层组成。内核是地球内部最中心的部分,比月亮略小些,它很遥远,但与地球的形成和演化息息相关,并对地球的磁场有控制性的影响。”宋晓东向我们科普道:“内核相对地幔和地壳的转动被称为内核的差速旋转。”

地球磁场由来已久,它保护我们免受太阳粒子辐射的影响。它的产生来自于液态外核的对流,但是过程极其复杂,目前人类的认知仍很有限。地球内核由外核的液态铁结晶形成,生长过程中释放的巨大能量驱动了外核的对流。1996年宋晓东和合作提出轰动全球的发现:固态的内核与地球本身的自转不一样,相对于地幔和地表有转动。因此,内核被认为是存在着独立转动的“星球内的星球”。

“由于内核的很遥远,数据很难采样到, 而且需要长期的记录更难获得。确定地球内核的差速旋转和模式极具挑战性,但解决这一难题将会对地球磁场和地球深部的动力过程提供全新的约束,是深部地球探测的重要目标任务之一。”宋晓东针对地球内核的差速旋转等课题持续跟踪开展了近30年的攻关研究。

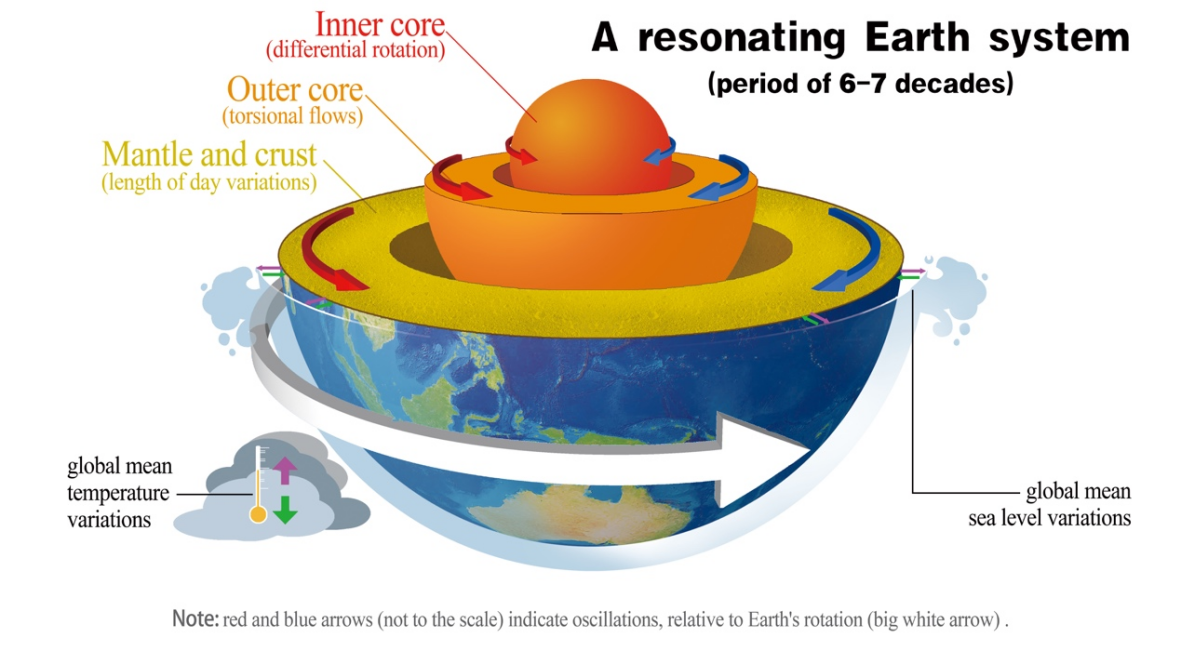

有志者事竟成,宋晓东带领团队取得了一系列的进展。他们最新成果于在2023年初发表在《自然.地球科学》,揭示了地球内核的差速旋转发生了变化。宋晓东与科研团队利用在同一震源位置重复发生的天然地震追踪地球内核的旋转模式,经过细致、严谨的分析得出了地球内核的差速旋转在2009年接近停止并开始缓慢地反向,类似的反向旋转现象在20世纪70年代初期似乎也有出现,意味着内核的旋转很可能存在周期为六七十年的震荡模式。这一成果引起了国际的广泛关注和报道,关注度在全球地学领域长时间位居前列,内核差速旋转的反转现象在一年后被另一团队所证实,发表在《自然》杂志。

地球内核差速旋转新发现(2023年):差速旋转的摆动和从地表到内核的耦合共振系统示意图

科研就是不断试错和证伪的过程。对于宋晓东科研团队在地球内核差速旋转领域近30年探索发现,业内也存在重要争议。由于来自内核的时变信号弱,它是真实的还是人为因素造成的?面对争议和难点,宋晓东和合作者利用重复地震的方法,通过简单而直接的观测成功捕获了相应的地震信号,证实了内核的差速旋转。

地球内核在几年的时间尺度上有着明显的时变现象,这已经毋庸置疑。但对时变信号的解释也是一大争议点,对于其产生机制一直存在两种观点:一是内核相对于地幔的差速旋转,二是内核边界面的局部快速变化。针对争议点,宋晓东科研团队利用高质量的重复地震研究发现,地球内核的时变信号主要来自于内核的内部而非边界,研究的一个关键点就是利用了跟内核无关的地震波作为参考。他们还巧妙地利用了重复地震和相邻台站对的观测,精确确定了内核的差速旋转的速率,结果与其他独立方法得到的一致,互相验证。

揭示大地震发生过程,发明大地震震级测量新方法

自古以来,大地震一直是人类心中恐惧的天灾之一。“对于地震的预知和理解考验着人类智慧。”谈到大地震的危害和科研责任,宋晓东深感紧迫。为了更好地阐述在科研中的新发现,宋晓东援引2023年土耳其大双震的科研经历说:“2023年2月6日,土耳其及叙利亚边境发生了震级7.9级的强震,9小时之后在第一次强震以北约100公里又发生了7.8级强震。这是当代地震学记录到最大的大陆双震序列,其破裂过程成为全球地震学界关注的焦点。”

为了破解地震背后的深层奥秘,宋晓东迅速组织队伍,对地震发生过程进行了全方位科学研究。他们通过综合分析本次土耳其大双震期间的地震波、卫星定位系统和合成孔径雷达观测等多种数据,重建了该地震破裂时空演化的详细图像,揭示了2023年土耳其大双震的超剪切触发和级联破裂过程,和造成此双震序列震级大和破坏力强的级联破裂机制,结果发表在《科学》杂志。“在激烈的国际竞争中,在团队齐心协力共同努力下,我们团队第一时间完成了相关工作,对我国将来大地震的迅速反应提供了重要的经验和基础。”宋晓东总结道。

2023年土耳其大双震研究Science文章(2024年)研究团队合影

“大地震产生的地震波在地球内部来回反复地传播产生了所谓地震的尾波,就如同浑厚的钟声产生的声音回荡一样。”宋晓东科研团队在利用大地震尾波研究地球深部结构的过程中得到了意外的收获,提出了一种新颖而可靠的基于长周期尾波的大地震矩震级测量方法,为确定大地震的能量释放提供了有力约束。利用这个新方法,团队成功地对2023年2月6日土耳其双震震级进行了测定和比较,减小了震级的误差。

瞄准深地科学,服务国家战略所需

立足国家战略需求,加快实现高水平科技自立自强。宋晓东胸怀“国之大者”,将科研成果与国家需求紧密结合,创新发展新质生产力,为国家科技创新发展贡献力量。

对地核的研究是认识地球系统演化与地球宜居性的基础,也为开展深空行星探测提供知识储备。同时地球的变化对建立精准动态地球坐标参考系,服务导航、定位和定轨至关重要。依托我国在地球深内部研究方面的首个国家自然科学基金重大项目——“地核的精细结构及时变机制”,宋晓东作为项目负责人将带领科研团队深入了解地核的结构、组成及运作机制,建立新的地核参考模型和国际标准。

国家自然科学基金重大项目启动会与会人员合影(2024年)

为了揭示大地震发生的机理及其引发的复合链生灾害演化规律,服务于国家防灾减灾需求,宋晓东作为项目负责人组织并牵头承担了“十四五”国家重点研发计划项目“特大地震动力学过程与灾害预测”。项目科研的成果对减少生命财产损失将起到至关重要的作用。

地球深部结构也是自然资源的理论和开发的基础。宋晓东科研团队的科研成果清晰揭示了青藏高原深部板片撕裂的形态,提供地表地质、地震活动和地壳变形的统一机制,以及青藏高原大型矿床的深部成因。

为了建立我国标准地球参考模型,解决地球科学长期关注的重点、难点,宋晓东组织召开了“建立我国标准地球参考模型”研讨会。此举得到了多位院士和专家的大力支持和中国地震局及国家自然科学基金委的高度重视。“这不仅是我国的大事,也将影响整个世界。”陈晓非院士高度评价道。

“建立我国标准地球参考模型”研讨会开幕式(2022年)

搭建高水平平台, 助力学科发展和人才成长

宋晓东以创新为动力,以基本问题和尖端技术为目标,加强科技创新和人才培养,深化产学研合作,努力在关键领域取得更多原创性成果,为激发鼓励年轻学者提供有力的科技支撑和人才保障。

“经历对学生和年轻科研人员成长有极大帮助。尽早经历科研的过程,接触优秀科研人员,才会更好去理解顶尖科学,理解到最好的科学研究是怎样进行的,感受到顶尖科学家和优秀同行们的思维方式,以及判断自己在该领域的位置,这有助于明确目标和增强自信心。”宋晓东对人才培养有着独到的见解。

为了给学生创造“经历”和体验,宋晓东在北京大学一直亲自给本科一年级学生授课,并积极组织和主办了北京大学2020年“地震噪声相干与成像”地球物理暑期学校,邀请多位国际顶尖科学家亲自授课、访问和讲座,听课人数高达5000多位,并且之后不断有学生询问课程资料、看线上视频和提问题。

宋晓东发起倡议并联合召集组织编写《地震学大师和非凡导师——唐·亨伯格教授》纪念文集。以此让学生能感受到这位大师启发灵感的创新精神和奖掖后学的大师风范,激励学生走上探索科学、追求真理的道路。

宋晓东还组织召集举办了“地震监测与资料分析新技术和发展战略”、“深部地幔和地核”、“北京大学海外名家讲学计划”及“地震学与地球内部动力学国际前沿讲座”等多个国内和国际研讨会,为地球物理和地震学研究人员搭建了开放、高水平的学术交流平台,并为学科发展提供了前瞻性的指引。

此外,宋晓东还是科技期刊《地震学报(英文版)》(Earthquake Science,EQS)主编,为我国国际期刊的发展投入了大量的时间和精力。“科技期刊是科技发展的重要平台,我国的科研发展非常快,然而我国国际期刊水平与国际差距很大。可喜的是,在同仁们共同努力下,期刊发展迅速。在社会需求和科学本身的推动下,我相信《EQS》能够且必须迈向一个良性的循环,这将推动地震科学的发展并造福于人类。”宋晓东在主编观点文章中写到。

从纳米到行星从几纳秒到几十亿年,地球科学跨越巨大的空间和时间尺度。宋晓东认为,对地球科学的基本问题的突破,探索之路仍漫长;同时,地球科学的深入研究也关乎到社会、经济、国防等方面,如气候变化、自然灾害、资源开发、以及空间探索等问题。现代科技的发展,包括大设备大数据大模型大超算,为地球科学的发展提供了巨大的机会和舞台,帮助我们更为有效地去挖掘它的奥秘和守护我们热爱的蓝色星球。(文/张华)