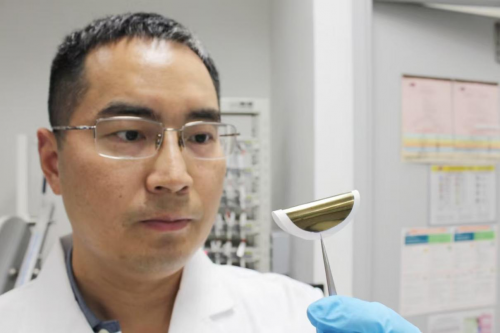

——香港城市大学副教授、博士生导师 曾志远

材料研究是半导体产业链中研发的最顶端,原子薄层材料也称二维材料是目前材料领域新的增长点。尤其是在 2004 年发现石墨烯之后,原子薄层材料的可靠生产已经成为学术界和工业界的共同追求。

作为大规模生产原子薄片最有前途的策略之一的插层剥离技术,其插层剥离过程中涉及的深层机理,以及如何实现原子薄层材料的工业级生产一直是该领域的研究前沿和国际难题。

香港城市大学副教授、博士生导师曾志远长期致力于锂离子电化学插层剥离技术、原位液相透射电镜技术、用于能源与环境等方面的研究。创新研发不仅破解了插层剥离技术深层科技,还促进成果转化,实现量产制备二维材料,利用该技术缓解淡水资源短缺问题。

创新突破,发布多个原创性科研成果

可靠、大规模地生产原子薄层 TMDs 纳米片是工业界和学术界的共同追求。针对制备二维硫族化物纳米片诸多方法中存在的弊端,曾志远及其所在研究组自 2011 年起在国际上最早提出了电化学锂离子插层剥离法制备二维材料,独立建组以后,他发展了扣式、软包电池法让插层和剥离步骤更简便快捷,制备了一系列的 TMDs 单层材料。发展和改进了电化学插层剥离法,实现插层和剥离参数的有效调控,结合多级离心分离步骤优化,实现多种二维材料的宏量制备。并成功研制了一种成熟、高效、且产率高的电化学锂离子插层剥离法制备 11 种二维材料(MoS2、WS2、TiS2、TaS2、ZrS2、石墨烯,h-BN、NbSe2、 WSe2、Sb2Se3 和 Bi2Te3),其中 3 种单双层产率 90%以上。该研究成果受到学术界与工业界的关注,多个跨国公司研究所或大学的研发人员来信咨询具体实验细节并希望合作研发。

他发明的新型电化学液体池助力原位液相透射电镜技术,实现原位、动态、高时-空分辨的电化学表征技术和先进的理论方法, 从微观层次上认识电化学表界面反应机理,推动电化学学科的发展;研发了新型电化学液体芯片,将原位液相 TEM 技术可视化跟踪固液界面电化学反应的空间分辨率相比于商用液体池提升了~7 倍,实现电化学反应纳米尺度清晰可见;发展了原位液相 TEM 技术实时监测锂电池正极的界面反应,发现了氟化锂 (LiF)纳米晶的变形和自愈能力,为下一代正极界面膜的设计提供指导。 “这(项技术)是电化学液体电池制造的最佳方法之一。”英国曼彻斯特大学的 Nicholas Clark 给与该技术高度评价。同时英国著名媒体AZoNano的高级编辑Megan Craig女士对曾志远进行了大篇幅的专访,详细介绍了这项技术的创新点和潜在的应用价值。

一步法的发明实现 MoS2 层状材料的电化学锂离子插层剥离和共价键功能化,高效制备 MoS2纳米层压膜用于污染物分子和离子筛分,离子截留率高;发明了空位功能化修复 MoS2单层纳米片的缺陷,纳米层压膜稳定性显著提高,正向渗透测试下脱盐率为 99.3%,水/盐选择比为 800bar-1。曾志远相关工作成果得到同行的高度关注和评价,多个大学教授在文章中进行引用和阐述。

成果转化,解决香港水资源短缺问题

饮用水稀缺问题是当今社会面临的一个最为紧迫的挑战。更加令人担忧的是,淡水资源正受到污染和逐渐恶化的影响,严重威胁着人类的健康。为解决饮用水短缺和不足的问题,迫切需要开发先进的水净化技术,以从海水、咸淡地下水和废水中实现水资源的回收和再利用。针对香港缺乏天然湖泊、河流和地下水资源,大部分的淡水都需要进口的现状,曾志远立足实际创新科研,牵头《电化学锂插层和剥离技术用于二维过渡金属二硫化物的大规模生产及其在水质净化中的应用》的联合项目研究,旨在开发一种基于过渡金属二硫化物的低成本、可循环使用的纳米层压水净化膜。这种材料的净化膜不仅适用个人携带或室内水净化器,还可以应用于工业用水净化厂,为香港的废水处理找到更多选择。

该项目成功获得香港政府大学教育资助委员会颁发的2023至2024年度新进学者协作研究补助金。科研成果落地转化实现经济价值和社会价值,无疑是对科研人员最大的褒奖和激励,材料研究领域创新突破性研究成果是推动新质生产力大课题、是推动社会发展的动力引擎,曾志远立足材料领域创新研发,瞄准未来发展,构建可持续解决方案,让科技服务社会,科研创造价值。(文/王强)