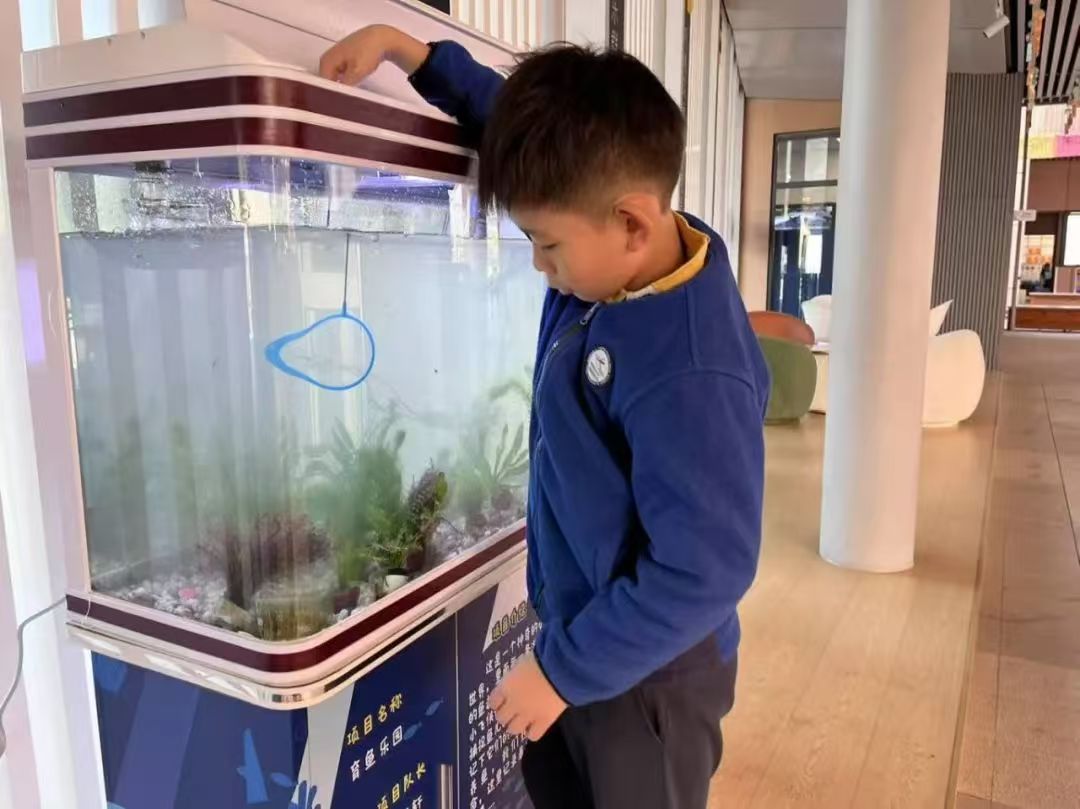

前几天中午,记者走进萧山区竞潮小学,看见校门口的走廊上,孩子们簇拥在两个大鱼缸前,盯着游荡的鱼儿有说有笑,“看,这是我养的鱼,它长大了一点点!”“鱼儿真漂亮啊。”这里便是学校的育鱼乐园主阵地,吃完午饭,孩子们就迫不及待地汇聚在此。

和同学们一起养鱼,家长争相给孩子报名参加

“在王荣校长的支持下,去年11月,我们把实验室里的大鱼缸搬到了校门口。”科学老师沈菲告诉记者,三个大鱼缸中,一个养着灯鱼、神仙鱼、七彩斑马鱼、玛丽鱼、黑线麦穗鱼等五颜六色的热带鱼,一个养着金鱼、红白狮子头、锦鲤、草金等冷水鱼,还有一个即将启用。

鱼缸中的鱼都是孩子们自己带来的,目前参加这个育鱼项目的有3个小组,每组15个孩子,各年级都覆盖了。在沈菲老师的带领下,整个育鱼的探索与学习都是利用课余时间进行,家长们都争相给自家孩子报名参加。

项目一开始,组员们就迎来了第一个任务:测量鱼缸的尺寸。大家手持尺子,认真地记录下长、宽、高。这看似简单的任务,却让他们感受到了一种使命感。测量完成后,鱼缸里迎来了一群灵动可爱的鱼儿。和同学们一起养鱼,让全校师生一起欣赏自己的鱼儿,这让组员们对接下来的育鱼之旅充满了期待。

在用心照料鱼儿的过程中,组员们逐渐发现了鱼缸里的生态奥秘:水、鱼、水草和微生物共同构建了一个微小却完整的生态系统。他们意识到,维持这个系统的平衡至关重要。适宜的水温、充足的氧气、适量的食物和干净的水质,都是保障生态稳定的关键要素。平时空闲的周末,沈菲老师还带领组员们在显微镜下观察微生物,微观世界的奥妙令他们惊叹不已。

两周死了80条鱼,孩子们在探索中成了养鱼“小专家”

然而,育鱼的过程并非是一帆风顺的。刚开始时,两周的时间相继死了80条鱼,看着鱼儿静静地沉在缸底,组员们难免伤心。在沈菲老师的开解与引导下,组员们怀着敬意,在校园中寻找心中最佳的位置将鱼儿埋葬,有的在绿植下,有的在闲置的草地中。

这样的经历让组员们真切体会到生命的脆弱与珍贵,也让他们更加想要去学会如何养好鱼儿、保护好鱼儿,去探究影响鱼儿生长的因素。他们也最终了解到,80条鱼的死因是感染了小瓜虫、锚头鳋等微生物,那么如何解决这个问题?

沈菲老师咨询了养鱼专家后提出了解决方法:需要引入黑壳虾、苹果螺等生物来稳定生态系统。401班邵诗逸同学补充说:“生态环境要好,需要及时处理死掉的鱼儿,我们可以养一些小虾去吃死掉的鱼儿。”在照顾鱼儿的过程中,组员们每天不单记录鱼儿的状态,还要记录水温、是否换水,以及饲料的投放量。组员们之间还约定好,第一个来育鱼乐园的的组员负责在鱼缸旁边的“小鱼成长记录单”上做好记录。

而在记录单旁边,有一本“项目问题集”,供同学们把对育鱼的疑问写到上面,等待知晓答案的同学们去解答。而这一过程让除了组员外关注鱼儿的同学们共同收获了科学养鱼的知识,他们在探索中成了养鱼“小专家”。

聊起养鱼心得,305班罗一腾同学说:“要及时刮掉鱼缸上的藻类,不然水会变浑浊,鱼可能会死掉。”303班何伊同学则提醒:“一次换水不能换太多,不然鱼儿们会不适应,可能会因此死亡。”306班刘艺欣同学也分享了自己的经验:“不能一次喂太多鱼料,最好两天喂一次。”

305班蔡子恒同学是二期育鱼队长,他说:“我的任务是保护好鱼。养鱼很开心,每天都可以观察鱼。妈妈说学习不好就不能养鱼了,所以我的学习变好了,语文和数学都进步了。”沈菲老师还欣喜地发现,原本好动的蔡子恒同学变得更加稳重,更有责任心了。

通过育鱼乐园,孩子们从测量鱼缸到观察生态,从照顾小鱼到面对生命的逝去,收获知识、责任与对生命的敬畏。沈菲老师表示:“育鱼也是育己,学习养鱼的过程也是孩子们培育自己、自我成长的过程。”,如今,育鱼乐园已然成为竞潮小学里一道生动的风景线。

记者:黄春梅