在量子信息革命的浪潮中,光子芯片作为未来信息技术的核心载体,正引发全球科技界的高度关注。近日,中山大学物理学院、光电材料与技术国家重点实验室王雪华教授和廖泽阳副教授研究团队在《物理评论快报》发表突破性成果,创新性地提出一种原子尺度光子偏振调控器的实现方法,为构建高密度信息编码和信息处理的光量子集成芯片提供了关键技术方案。这项成果不仅解决了传统光子偏振调控器件体积庞大、响应速度慢的难题,更以原子级别的尺度和量子光学原理的巧妙运用,为光量子芯片的规模化发展奠定了基础。

未来的新技术:原子尺度的光子偏振调控器

光子偏振态的按需调控是光量子芯片的核心挑战之一。传统方案依赖宏观晶体或超构材料,难以满足集成化需求。王雪华团队另辟蹊径,提出将三能级量子辐射子(如原子、分子或量子点)与光波导集成的创新方案。通过精心设计的耦合机制,使量子辐射子与两个正交偏振波导模式相互作用,并利用外部相干光场实现动态调控。

这一方案的突破性体现在三个维度:超高密度可集成性—器件尺寸缩小至原子尺度,为芯片上集成百万级调控单元提供可能;超高速可重构性—通过调节外部光场参数,偏振态转换时间可缩短至皮秒量级,远超现有技术水平;高抗耗散与高保真度—基于类电磁感应透明效应,系统损耗降低 90% 以上,偏振转换效率达到 98%。

技术原理解析:量子光学与微纳光子学的深度融合

该调控器的工作原理源于量子系统的相干操控。三能级量子辐射子被设计为 “量子开关”,通过激光驱动实现不同偏振模式间的跃迁。当外部相干光场与量子系统发生共振时,光子的偏振态在两个波导模式间高效转换,同时利用电磁感应透明效应抑制非相干散射,确保信号的高保真传输。这种设计巧妙地将量子光学的相干调控优势与微纳光子学的集成特性相结合。

光子芯片的偏振调控能力直接影响其信息处理密度和速度。王雪华团队的成果在以下领域展现出巨大潜力:在量子通信网络实现光子偏振态的动态编码,提升量子密钥分发系统的安全性和容量。光计算与人工智能利用偏振态并行处理特性,构建新型光神经网络,加速矩阵运算和图像识别。

团队攻坚:十年磨一剑的创新之路

王雪华教授团队长期深耕微纳光子学与量子物理的交叉前言领域,形成了系统性创新能力。经过6年多的攻关,他们在国际上率先实现了高性能可集成微纳量子光源,被国际同行誉为该领域的“重要里程碑”;他们十多年坚持不懈,开展人工室温量子态和技术的研究,解决了人工室温单量子态难以高效实现的难题,为量子技术摆脱低温限制迈出了坚实的一步。团队的研究成果先后入选 “中国高等学校十大科技进展”、“中国光学十大进展”(2次) 和“中国半导体十大研究进展”等权威榜单。

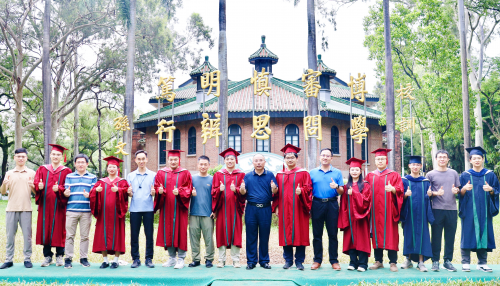

王雪华教授团队

在量子科技这场全球竞赛中,王雪华团队展现出独特的创新基因。这支平均年龄不足 40 岁的队伍,通过跨学科协作构建起 "理论-材料-制备-器件" 全链条研发体系,在固态量子光源和室温量子态领域保持着国际领先水平。从跟跑到并跑再到努力超前的创新轨迹,正是我国实现高水平科技自立自强的生动缩影。正如王雪华教授所言:"我们正以光为刃,为雕刻属于中国的量子科技未来添砖加瓦。"

从量子光源到偏振调控,王雪华团队的系列突破勾勒出我国光量子芯片发展的清晰路线图。这项原子尺度的创新成果,不仅是物理学原理的精妙演绎,更是我国在关键核心科技领域自主创新的生动实践。随着技术的进一步成熟,光子芯片将加速融入人工智能、量子通信等战略领域,为我国抢占全球科技制高点提供强有力支撑。正如团队成员所说:“我们的目标,是让中国的光量子芯片照亮未来信息技术的星空。”(冯婷)