近年来,国家高度重视农业节水工作,“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,为农业现代化指明了方向。国家《“十四五”节水型社会建设规划》明确提出,要强化农业节水增效,加快推进农业绿色发展。在长三角一体化发展国家战略深入推进的关键时期,农业绿色发展与水资源高效利用成为区域协同发展的重要命题。在此背景下,浙江水利水电学院充分发挥党建引领作用,积极推动党建业务融合发展,推动组建多学科交叉的农业高效用水装备研发团队,以担当凝聚共识、团结协作形成创新合力,在节水技术创新与产业融合领域持续攻关突破。这支汇聚了水利工程、农业工程、农学、计算机科学与技术、机械工程等多学科人才的创新团队,为长三角农业高质量发展注入了蓬勃的科技活力。

多学科协同创新构建农业节水技术体系

2025年6月10日,长三角节水技术创新与产业融合发展会议在浙江义乌举行。浙江水利水电学院农业高效用水装备研发团队携由段永刚副教授团队设计的“土壤墒情田间水深一体化测量仪”“QFB-IG型灌溉汽油浮艇泵”等多项创新成果参展,展现从智能监测到高效灌溉的全链条技术布局,现场反响热烈。

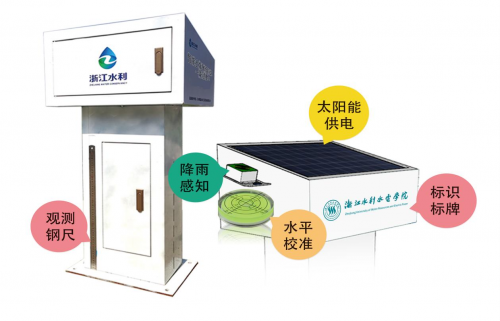

智能监测领域长期存在的技术瓶颈,在团队的攻关下迎来突破。传统土壤墒情监测设备在盐碱地等复杂环境中误差较大,田间水深监测设备也因体积庞大难以满足精细化管理需求。团队研发的智能测量系统采用多参数传感模块集成与动态校准算法,实现了土壤墒情与田间水深的精准测量,其田间水深测量精度可达±1mm,支持RS485、4G等多种通讯接口,已在20余种农业场景中稳定应用。这种秒级响应的智能监测技术,为精准灌溉决策提供了关键数据支撑,让“看天浇水”变为“按需灌溉”。

智能土壤墒情田间水深一体化测量仪图解

在节水灌溉装备研发方面,团队针对浙江山区、丘陵地带灌溉水源水位变幅大、电力不足等难题,创新推出QFB-IG型灌溉汽油浮艇泵。该设备采用二次冲程汽油机动力,结合浮艇结构设计,可适应水位变幅≥7m的复杂环境,一举攻克了地形限制、电力依赖等四大技术难题。在杭州市临安区太阳镇山核桃林地和台州市仙居县横溪镇大林村杨梅林地的应用中,该泵凭借60m扬程和2.4L/S的稳定流量,有效解决了山区特色经济作物的灌溉需求,得到种植大户的广泛认可。

农村饮水安全保障同样凝结着团队的创新智慧。针对浙江部分山区电网覆盖不足的问题,团队研发的农村饮用水水能自控消毒系统,巧妙运用文丘里原理与连通器原理,实现了无电力条件下的精准投药净水。该系统通过浮球阀设计自动控制水位,不仅材料成本低、安装便捷,还能实现消毒液精准配比与水质净化,为偏远地区农村饮水安全提供可靠的技术方案。

产学研深度融合推动科技成果落地生根

科技创新的价值最终要体现在产业应用与民生改善上。浙江水利水电学院的科研团队深谙这一理念,通过“研发-转化-应用”全链条推进,让实验室里的创新成果走向广阔田野。

在长三角节水技术创新与产业融合发展会议现场,该学院农业高效用水装备研发团队技术骨干漆栋良副教授向与会专家详细介绍产品的设计理念与应用场景,赢得广泛好评。团队与陶瓷阀门制造企业达成初步合作意向,为后续技术成果转化奠定了基础。这种“展会搭台、企业对接”模式,正是团队推动产学研融合的缩影。

多向双旋式末级渠道自动闸门的研发与应用,展现团队解决农业实际问题的创新思维。针对传统渠系闸门功能单一、节水效果不佳的痛点,该闸门通过轮盘控制双闸门设计,实现了水流流速、流量的灵活调节,不仅可多向控制水流方向,还将渠道过水效率大幅提升。其操作简单、安装便捷的特点,尤其适合农村劳动力结构现状,在实际应用中为农田精准灌溉提供了有力支撑。

新型拼接式透水砖的创新设计则拓展了节水技术的应用场景。该砖体兼具蓄水与透水功能,在屋顶和阳台场景中,可使雨水一部分下渗排出,一部分储存在蓄水槽与集水箱内,有效预防积水问题的同时实现雨水收集利用。多孔结构设计不仅解决了表面积水问题,还通过增加摩擦力提升了安全性,其成本经济、铺设牢固的特点,为城市建筑节水提供了可推广的解决方案。

青年团队书写农业绿色发展答卷

从长三角节水技术大会的展示平台,到浙江各地的农田果园,团队研究方向紧密围绕“乡村振兴”与农业农村现代化需求,立足浙江、辐射长三角,在农业水资源高效利用领域形成鲜明的研究特色。

在理论研究层面,团队在水肥资源高效利用领域取得系列突破。他们先后承担“局部灌水施氮条件下作物水氮高效利用的生理机制及模式”等国家及省部级项目,揭示了分根区隔沟交替灌溉条件下玉米水氮高效耦合机制,探明了枸杞、葡萄等特色作物在调亏灌溉下的水分胁迫响应机理。这些基础研究为精准灌溉决策提供了理论支撑,也为作物高产高效栽培提供了科学依据。

技术创新的同时,团队注重成果的标准化与产业化。他们成功研制出低成本土壤墒情传感器、北斗导航灌溉无人机等10余套高效节水及量水仪器装备,获得授权发明及实用新型专利30余项,软件著作权20余项,出版学术专著6部,制定地方及行业标准6项。在Resources Conservation & Recycling、Agricultural Water Management等国内外高质量期刊发表学术论文150余篇,形成“理论-技术-标准-产业”创新生态链。

这支平均年龄35.5岁年轻团队,以“南浔青年学者”为代表的优秀青年博士占比超60%,团队成员在党建引领下,充满创新活力、责任担当,党员以身作则、发挥模范带头作用和先行示范。他们聚焦浙江省特色经济作物智能水肥一体化管理、水稻稳产增效减排、农业水土资源优化配置、农业高效用水装备创制四大主要研究方向,不仅在技术上攻坚克难,更在服务“三农”中践行着科技工作者的使命。正如团队负责人王维汉教授所言,科技创新既要“顶天”(瞄准国际前沿),更要“立地”(解决农业生产实际问题)。

随着推进乡村全面振兴战略深入实施,农业绿色发展对科技创新提出更高要求。这支多学科融合的创新团队将继续深耕节水技术研发领域,以更多高效实用的装备与技术,为长三角一体化发展战略提供产业支撑,为保障国家粮食安全与水安全贡献“浙江水院”智慧,在希望的田野上绘就农业现代化的绿色新图景,让党旗在基层一线始终高高飘扬。(李霞)