当前秸秆处理与种植业发展面临的突出问题,即土壤侵蚀与退化严重,严重威胁粮食安全和生态安全;杂草危害加重,影响到粮食生产和种植业健康发展。除草剂在农药中的比重持续上升,杂草绿色防控技术十分缺乏。

“以废除害”新模式 ,“秸秆层种稻”新农法,浙江大学副研究员朱金文以小麦秸秆还田控草与水稻免耕种植技术,秆下控草、秸上生稻;多元耦合、不耕而获,助力农业绿色发展。

9月26日,在嘉兴市的示范田里,水稻长势整齐,田间几乎不见杂草,沉甸甸的稻穗在阳光下泛着淡淡的金黄,微风吹过,掀起层层稻浪。

而一路之隔的十多亩常规稻田经过防治以后草害仍十分严重,形成鲜明对比。

而一路之隔的十多亩常规稻田经过防治以后草害仍十分严重,形成鲜明对比。

周边一块常规稻田草害严重

在示范田,几位种粮大户俯身仔细察看秸秆覆盖情况,用手拨开稻丛,发现秸秆仍基本覆盖着大部分土表,发达的水稻根系穿透秸秆层向下生长。

“这效果表现不错!我们那边种水稻,光除草就要打两三遍药。”一位来自平湖的种粮大户张师傅一边拍照一边感叹。不少技术人员和农户纷纷询问实施的具体操作细节:“秸秆长度怎么控制?”“淹水要多久?”“抛秧用了多少工?”来自浙江大学新农村发展研究院/农业与生物技术学院的副研究员朱金文耐心解答,他与同事们在嘉兴市开展小麦秸秆还田控草与水稻免耕种植技术示范,现场气氛热烈。许多农户拿出手机,不仅拍摄整体田块,还蹲下去拍摄秸秆层、稻株基部等细节,准备带回去学习推广。

土壤健康危机日益严峻、杂草危害持续加剧、化学除草剂过度依赖问题突出是我国秸秆处理与种植业可持续发展正面临的三重挑战,亟需系统化解决方案。

朱金文副研究员团队与嘉兴市农业科学研究院联合攻关的小麦秸秆还田控草与水稻免耕种植技术,便为应对挑战提供了系统解决方案。

该技术为浙江大学朱金文博士原创,发掘农田生态系统中以废除害潜力,针对杂草的生态适应性弱点,利用前茬作物的秸秆覆盖与水的协同增效作用等,控制杂草的种子萌发和幼苗生长,可有效防治禾本科、莎草科和阔叶杂草,同时,创造性地将水稻种植在秸秆层上,结合生态调控方法,水稻能正常生长,目前已获国际授权发明专利。

水稻秧苗在小麦秸秆层适应性

在浙江省嘉兴市秀洲区的20多亩示范田中,前茬小麦收获后,全部秸秆用秸秆粉碎机粉碎后覆盖地表,免耕,配合水层管理。采用抛秧盘育秧,于6月中旬采用背负式抛秧机抛秧种植水稻,水稻秧苗成活率99%以上,控草效果95%以上,零星发生的杂草进行局部药剂防治,水稻种植后除草剂用量比常规水稻种植减少90%以上。结合少量人工拔草(0.07工/亩),水稻生长良好,抽穗正常。经测算水稻种植成本低于常规机插方法种植水稻。

当前,高品质农产品越来越受到人们的青睐,国际有机农业快速发展。联合国粮农组织(FAO)倡导保护性耕作,“尽量减少土壤扰动,用秸秆等覆盖地表”等保护性耕作,可节省大量燃油和劳动力,节水显著,大幅度减少碳排放,是减少土壤侵蚀、提高土壤肥力的首选技术。

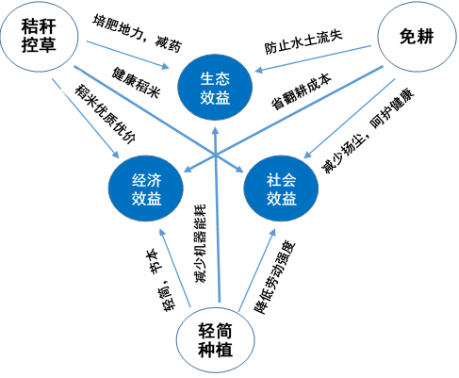

新技术在实现秸秆还田的同时,巧妙地利用秸秆控制杂草危害,以废除害,并且实行保护性耕作,在免耕条件下采用轻简方法将水稻种植在秸秆层上,具有显著的社会效益、经济效益和生态效益,为健康土壤培育提供便捷新模式,为全球棘手的抗药性杂草源头治理提供绿色解决方案,可望突破有机稻米生产中除草高成本技术瓶颈,促进农业高质量发展,促进农耕文明进步,促进人与自然和谐共生。

新技术多元耦合的综合效益分析示意图

(内容来源:新农村发展研究院)

编辑:浙江大学融媒体中心学生记者团人民号学生记者 朱一铭

责编:周亦颖