本报记者 黄浩

2025年11月10日,由全球教师发展学院(浙江师范大学)、中非数字教育区域合作中心、中非大学联盟交流机制研究院、浙江师范大学等主办的第三届中非科学教育对话会在浙江师范大学举行,本次对话会以“智能时代的中非STEM教育合作与发展”为主题,汇聚了来自中国和非洲20余个国家的170余名政府官员、学者、教师代表,共同探讨中非在科学、技术、工程和数学(STEM)教育领域的合作路径。对话会通过开幕式、主旨报告、专题研讨、圆桌论坛等多种形式,分享了实践经验,凝聚了合作共识。

智启时代:中非STEM教育合作意义非凡

开幕式上,多位中非领导致辞,强调了智能时代中非STEM教育合作的重要性,并从宏观战略角度提出了合作框架。

中国高等教育学会副会长张大良在致辞中指出,STEM教育是以科学、技术、工程和数学的融合教育为主要内容,注重创新精神和实践能力培养的一种教育理念和教育形式,已成为各国教育改革发展的重要主题。随着数字技术迅猛发展,人工智能正逐渐成为教育领域的重要引擎。人工智能赋能STEM教育,将直接影响学习的底层逻辑,重塑教育模式和教学方式,不仅改变教师的授课方式,也改变学生的学习方式,使教育更具针对性和有效性。他提出三点想法:第一,深入推进需求与成果为导向的中非科学教育合作计划,发挥三类平台的协同作用,包括以中非合作论坛等战略统筹平台为中心,建立政策对话长效机制;第二,共同制定实施智能时代中非STEM教育发展战略行动,重塑智能化教学方式,开发新场景应用,并推进示范项目试点;第三,加快构建中非STEM教育智能化发展与创新实践共同体,加强多边对话,拓展开放包容的合作平台,推动各学段教育的STEM教育智能化转型。张大良强调,教育创新是人才培养的永恒课题,中非合作应注重科学教育与人文教育协同,在智能洪流中坚守科技伦理底线,让STEM教育成为探索未知的桥梁。

教育部教师工作司教师发展处负责同志从全球教师发展学院成立的背景及其对我国教师队伍发展、教师教育对外开放的角度阐述了科学教师能力建设在中非合作中的重要性,“科学教育是智能时代中非教育合作的全新机遇。此次盛会的召开,展现了中非科学教育协同创新、共谋发展的积极姿态、主动作为”。

浙江省教育厅教师工作处处长牟凌刚结合浙江实践,分享了地方经验。他指出,浙江在科学教育尤其是教师专业发展方面积累了实践成果,愿与非洲伙伴携手共享。浙江创新实施“院士进师训”举措,举办多期活动,邀请顶尖专家赋能一线教师,并搭建“浙里教师成长”数字平台,实现常态化培训。牟凌刚提出三点建议:一是深入对话,共研发展新方向,中非双方可借数字平台分享“院士引领+数字赋能”经验;二是创新应用,构建合作新样态,共享“院士资源+数字平台”模式,开发适配双方的科学教育资源包;三是有机整合,形成转型新机制,探索“科研+教育”融合机制,健全“政产学研”一体化。

博茨瓦纳议会教育事务委员会主席卡特彼勒·希库阿马在致辞中阐述了中非教育合作的三大支柱:强化伙伴关系、深化能力建设和促进可持续发展。他指出,科学技术拥有改变生活、推动可持续发展的强大力量,通过携手合作,能够释放这一潜力。博茨瓦纳与中国加强科学教育合作的重要性基于四点:科学教育合作可强化机构间伙伴关系,促进创新与技术转移;人才培养能培育STEM领域人才,助力经济增长;能力建设可通过知识共享完善教育基础设施;可持续发展可借助科学技术应对气候变化、医疗健康等挑战。卡特彼勒强调,中国拥有先进的教育体系,仍在着力加强人才培养,博茨瓦纳及其他非洲国家应借鉴此经验,推动本土教育发展。

非洲大学协会秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒强调了STEM教育在智能时代的核心地位。他指出,STEM绝非单纯关乎科学与数学,更在于培养年轻人的创造力、好奇心与解决问题的能力,以构建可持续且包容的未来。在非洲与中国,STEM教育的质量将决定能否有效把握智能时代机遇。奥耶沃勒提出在三个关键领域深化合作:促进师生与研究人员的学术流动及联合能力建设;以科学教育为杠杆,强化机构领导力与大学治理;推动高等教育与STEM领域的产业及社会需求对接,加速创新驱动型增长。他呼吁中非高校携手打造创新生态系统,通过教育、研究与创新,共同构建中非命运共同体。

世界银行首席教育专家梁晓燕从全球视野强调STEM教育的基础性。她表示STEM教育能够培养未来一代的批判性思维、逻辑能力、创造力和创新能力,这些是应对气候变化、数字转型等挑战的关键技能。中国在STEM教育领域进展显著,每年培养超过500万STEM专业毕业生,人工智能等技术已应用于课堂;非洲虽积极改革,却面临技能短缺。中非合作可通过“一带一路”项目深化经验共享,培育时代所需人才。她呼吁利用对话会平台加强伙伴关系,为共同未来奠定基础。

联合国教科文组织非洲能力建设国际研究所所长昆廷·伍登通过视频分享数据驱动的见解。他分析指出,在埃塞俄比亚,STEM行业从业者的工资溢价达23%-38%;在尼日利亚约为20%;在高中阶段学习STEM课程者,未来工资高出10%-20%。这些数据印证了投资STEM教育对非洲发展的重要意义。伍登介绍三个合作项目:由上海资助的非洲教师专业发展项目、中非教育院长论坛、联合国教科文组织“非洲大学数字化与人工智能应用”研究。他强调教师是提升教育质量的核心,期待与中方深化合作。

浙江师范大学党委副书记傅关福作为东道主代表,介绍了学校的贡献。浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性大学,在科学教育、STEM教育等特色学科建设上取得重要进展,今年成功获批全国首个“科学教育学”博士点。傅关福表示,学校将以本次对话会为新起点,继续在理论创新、学术赋能等方面下功夫,持续提升智能时代的高水平STEM教育研究水平。

前沿探索:人工智能与STEM教育融合路径

在主旨报告环节,多位专家从理论前沿出发,探讨了人工智能时代STEM教育的创新路径。

中国常驻联合国教科文组织原大使衔代表杨进提出要“系统性推进项目化学习,培育青少年创造力”。他强调,PBL(项目化学习)作为一种以真实问题为导向的教学方法,能显著提升学生的高阶思维能力、团队合作及动手实践能力。杨进指出,STEM教育应加强跨学科整合,培养学生面对现实挑战的能力,推动以学生为中心、能力为本位的教育创新。他结合中国实践,呼吁中非合作开发适合本土的PBL模式,为未来社会培养具备创新精神的人才。

非洲大学协会秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒在主旨报告中进一步深化了合作愿景。他强调,非洲拥有丰富的资源与青年潜力,正积极拥抱人工智能时代。中非合作基于相似的发展诉求与坚实的互补基础,是推动非洲进步的关键。奥耶沃勒特别指出教师专业发展的核心地位,非洲所需的教师必须掌握数字能力、询问式与项目式学习等现代教学法。未来,双方应通过跨境培训等具体合作,共同赋能非洲教师队伍。

中非大学联盟交流机制研究院院长、浙江师范大学科学教育研究中心主任黄晓教授聚焦性别平等议题指出,必须着力打破女性在STEM领域面临的壁垒。性别差距在入学初期便已出现,源于性别刻板印象、课程吸引力不足及城乡资源不均等多重挑战。教材与媒体中女性科学家榜样的缺失,影响女生职业选择。黄晓呼吁推动课程与教学改革,推广项目式学习,并将浙江师范大学打造为可复制的“‘一带一路’科学与工程实践”合作样本,让科学工程实践“引进来”。

加纳发展研究大学校长赛杜·阿尔哈桑以“STEM教育促进非洲乡村可持续发展”为主题,提出STEM教育应与非洲乡村实际需求结合。他用“种植一棵树需千年,不如即刻行动”的比喻,说明加纳将STEM教育列为国家优先事项的远见。加纳通过设立专门STEM学校、鼓励女性参与等策略,逐步改变“科学课程仅适合男性”的认知。

非洲数学、科学与技术教育中心执行主任帕特里克·阿鲁玛·科戈拉分享了肯尼亚的经验。肯尼亚通过标准路径、科学路径及人文路径推进课程改革,在103所高中推广机器人工具箱,激发青少年兴趣。中心为非洲多国提供教师培训,累计培训超2000名教师。科戈拉指出非洲STEM教育仍面临挑战,需增强政府支持与国际协作,共同推进数字化转型。

实践分享:教师发展与数字化转型案例亮相

在专题研讨环节,来自中非的学者和教师代表分享了本土实践案例,聚焦教师发展、数字化转型等具体领域。

重庆师范大学教授林长春分享了中国小学科学教师培养经验。他表示,高素质科学教师是提升教育质量的关键。中国已在全国105所高校开办本科科学教育专业与研究生培养体系,形成4种本科培养模式。重庆师范大学通过“145”课程体系、全程化实践、协同育人等方式提升学生STEM能力。林长春也指出理论研究不足等问题,提出加强学科建设、探索AI赋能等方向。

博茨瓦纳酋长院酋长博内·曼纳纳·戈布瓦芒介绍了博茨瓦纳基础教育阶段STEM教育的强化路径。该国正转向STEAM教育模式,聚焦数字化转型、基础设施建设和课程改革。与华为合作部署太阳能供电教室,为学生提供数字化教育与可持续电力支持。戈布瓦芒也指出他们面临的挑战,如资源匮乏、教师培训不足,需要各方协同推进政策落地。

东北师范大学教授于海波以“为思维而教”为主题,阐释了素质教育的核心。他结合中国课程标准,强调好奇心、批判思维、创造力等素养的重要性。于海波通过AI模拟爱因斯坦视角,说明思维对科技发展的推动作用,呼吁中非科学教育注重思维培养而非单纯知识传授。

远程教育科学高等学院主任威兹德姆·马查查分享了数字化时代的远程教育经验。他们自2014年起开展远程教育,2021年升级后在全国各省会城市设资源中心,通过“中继管理系统”等工具支持学生。该模式以学生为中心,开设STEM相关课程,与华为等企业合作,将产业资源融入教学。

金华市教育局副局长钱胜军分享了“金华推进全国中小学科学教育试验区”的成果。金华通过政策协同、部门协同、区域协同构建全域教育生态,调剂585个教师编制保障科学教师专职化。在课程建设上,打造精品课程和项目化课程,遴选115家科技类培训机构进校园。钱胜军强调人工智能赋能科学教育,为创新人才培养打通通道。

布基纳法索环境与农业研究所教授玛穆娜塔·贝莱姆·韦德拉奥探讨了STEM与环境研究融合助力可持续发展。布基纳法索通过非洲联盟等政策框架,在中小学引入环境教育模块,推动STEM与可持续发展理念结合。该国建立多个STEM相关机构,通过数字化转型鼓励女性参与科学,但仍面临健康和教育挑战。

津巴布韦科学博览会主任诺利奇·奇昆迪分享了青少年创新培养实践。2014年发起“智慧科学博览会”,通过低成本动手实践活动激发学生兴趣,提升学校通过率。项目打造了“非洲科学展示节”等平台,2017年一名女孩凭借土豆玉米粉电池项目获国际大奖,成为首位获小行星命名的非洲女性。奇昆迪表示项目将与中国合作,进一步拓展交流。

坦桑尼亚国家教育研究院博士戈德拉夫·埃莉内玛·西亚拉介绍了坦桑尼亚强化STEM教育的举措。该国将STEM教育视为国家发展关键,通过课程改革将数字技能、编程纳入中小学课程,制定数字教育行动计划,部署光纤网络,应用AI、VR等技术。西亚拉强调与中国合作获取专业知识,助力课程国际化。

南非基础教育部项目官员恩库图·德西雷·瓦内萨·莱茨维蒂聚焦“STEM教育的公平与包容”。她指出,公平不仅是“获得机会”,更要为所有学生提供工具和支持;包容是创造归属感文化。南非STEM领域存在性别、种族等代表性差异,面临课程偏见、资源障碍等问题。莱茨维蒂呼吁通过导师网络、奖学金计划等,打破系统性壁垒。

未来愿景:可持续发展与中非共识

在圆桌论坛环节,代表们围绕政策、实践、创新等议题展开讨论,并发布重要成果,勾勒未来合作蓝图。

一站式科学教育创新平台的发布标志着中非科学教育合作进入数字化新阶段。平台整合国内外优质资源,涵盖十大核心板块,实现科学教育实验区、实验校与共同体学校的多主体信息汇聚。平台能精准描绘教师专业成长画像,内置丰富资源库,具备查询与指挥功能。通过联动高校、中小学、科技场馆等,构建了资源共享、教研协同的综合服务生态,为数字化转型提供可复制范式。

《中非科学教育共识》的发布为合作提供战略指导。共识涵盖十大核心内容,聚焦科学教育服务青年成长与可持续发展,倡议建设多层次合作平台,推动教育资源互通与文明互鉴。共识强调教育公平包容发展,以数字技术赋能创新,强化师资与科研能力建设,完善支持与评价体系,倡导提升公众科学素养。该共识为全球南方科学教育合作提供实践经验,奠定中非命运共同体基础。

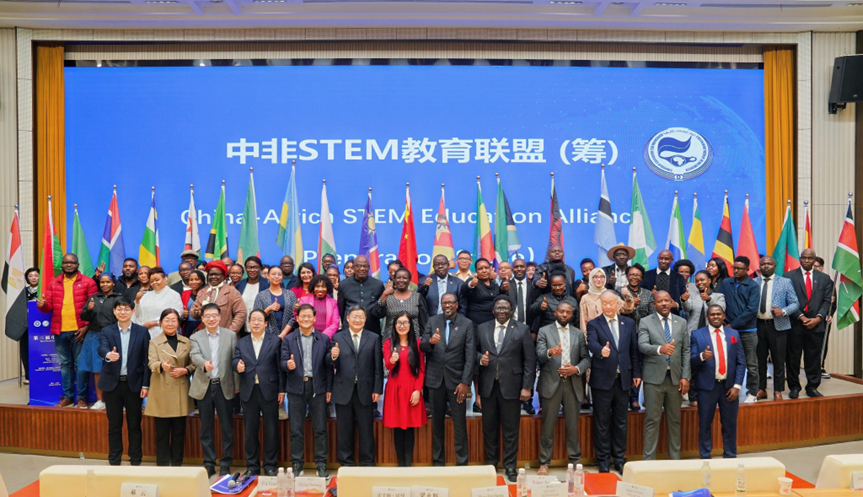

中非STEM教育联盟(筹)的发起筹建为合作提供机制保障。首批单位汇聚浙江师范大学、肯雅塔大学、西开普大学等20余家中非机构。联盟以筹促建,在非洲大学协会支持下,依托共识拟协同推进STEM教育、科技与创新共同进步。未来将拓展课程共建、教师培训、科研合作等项目,书写合作新篇章。

在“从政策到实践:STEM教育的制度建设与资源保障”的圆桌论坛中,主持人达累斯萨拉姆大学的Salome Honest Maro和浙江师范大学张毓婷博士指出,非洲多国面临政策与实践脱节,核心挑战包括基础设施薄弱、城乡鸿沟显著、民众认知不足等。部分国家推行“一人一台笔记本电脑”等尝试,但农村地区落地困难。代表们呼吁强化政治承诺、优化预算分配、激活本土资源,弥合差距。

在“从课堂到教师:STEM教育的教学创新与评价改革”的圆桌论坛中,主持人南非西开普大学Melanie Bernadette Luckay博士和浙江师范大学骆康康博士分享,各国在数字化转型、混合教学等领域探索实践,但面临网络电力短缺、师资能力不足等挑战。论坛重点提及中非“50+50高校合作计划”等成果,呼吁非洲加大高等教育投入,中国通过学术交流持续支持。

第三届中非科学教育对话会通过多层次交流,展示了中非在STEM教育领域的丰硕成果。专家们一致认为,智能时代为中非合作提供了全新平台,人工智能、数字化转型等机遇需通过共商共建共享转化为实际行动。会议发布的一站式平台、科学教育共识和STEM教育联盟(筹),为未来合作提供了数字化工具、战略框架和机制保障。

本次对话会的成功举办,标志着中非科学教育合作进入全新发展阶段。通过共建STEM教育共同体,双方将在智能时代携手共进,为培养创新型人才、推动可持续发展作出重要贡献,为构建中非命运共同体注入新的教育动能。未来,中非合作需持续聚焦教师发展、资源公平、产学研协同等领域,让STEM教育惠及每一名青少年,共创包容、智慧的未来。